AyiboPost dresse le bilan définitif d’une intervention coûteuse, mais finalement sans réel impact dans la lutte contre l’insécurité dans le pays

La force kényane doit intégrer une nouvelle structure baptisée force de répression des gangs (FRG) autorisée en septembre par une résolution des Nations-unies, selon un haut cadre de la mission joint par AyiboPost.

La FRG succède à la mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) arrivée dans le pays en juin 2024, pour un mandat initial d’une année.

Cette dernière, dirigée par le Kénya et dont le mandat a pris fin en octobre dernier, avait pour mission de soutenir la Police nationale d’Haïti (PNH) dans la lutte contre la violence des gangs armés et de protéger les infrastructures clés du pays.

Plus d’un an après, cette mission sous-financée et sous-équipée, n’a réussi à reprendre aucun des territoires et routes importants contrôlés par les gangs. Ces derniers ont, au contraire, étendu leur emprise sur Port-au-Prince et d’autres régions du pays.

Un vieil homme tient une pancarte entre les mains lors d’une manifestation. Photo : Jean Feguens Regala pour AyiboPost

Pendant tout son mandat, la MMAS n’a reçu que 18 % des 600 millions de dollars prévus pour son financement annuel, censé provenir des contributions volontaires des États membres de l’ONU.

Et, sur les 2 500 membres de personnel attendus, seuls un millier sont effectivement arrivés.

Des observateurs et responsables d’organisations de la société civile joints par AyiboPost jugent la MMAS inefficace vu qu’elle n’a pas réussi à contenir les violences dans le pays.

Selon les autorités haïtiennes et onusiennes, son remplacement par la FRG permettra d’aborder les défis logistiques et de financements auxquels l’ancienne mission avait fait face.

Depuis 2023, AyiboPost s’est intéressé aux différentes évolutions ayant entouré la mise en place de la MMAS ainsi que ses opérations dans le pays.

AyiboPost présente un déroulé non exhaustif des différents moments et événements qui ont marqué le mandat de cette force.

La demande du gouvernement haitien

La crise politique et sécuritaire en Haïti s’est aggravée à l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021.

Dans une correspondance datée d’octobre 2022, le premier ministre d’alors, Ariel Henry, sollicite auprès des Nations unies une assistance technique ainsi qu’une force internationale spécialisée pour aider la Police nationale à combattre les gangs armés.

Cette demande trouve un écho favorable auprès de la Caricom et du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, qui, dans une lettre, huit jours plus tard, puis dans un rapport publié en avril 2023, souligne l’urgence pour le Conseil de sécurité de se pencher sur le cas d’Haïti.

Trois mois après, le Kenya, dirigé par le président William Ruto, manifeste sa volonté de prendre le leadership d’une force d’intervention en Haïti.

Une décision entérinée en octobre 2023 par une résolution des Nations unies.

Une mission fortement contestée au Kénya dès le départ

La décision du Kenya de diriger cette force a suscité de vives préoccupations au sein de la population.

Interviewé par AyiboPost, Ekuru Aukot, un homme politique ayant travaillé sur la Constitution kényane de 2010, a declaré que la décision d’envoyer des policiers en Haïti violait la Constitution ainsi que la loi sur le service de police du pays de l’Afrique de l’Est.

Lire aussi: La justice au Kenya bloque provisoirement le déploiement de sa police en Haïti

Le parti Troisième Voie, dirigé par Aukot, ainsi que d’autres organisations de la société civile, ont lancé une pétition visant à bloquer le déploiement de policiers kényans en Haïti, jugeant cette décision inconstitutionnelle et contraire à la souveraineté nationale.

La pétition a été déposée devant la Haute Cour de Nairobi, qui a suspendu l’envoi du contingent en octobre 2023.

La cour a rendu, en janvier 2024, son jugement déclarant que la décision d’envoyer des troupes en Haïti était illégale et inconstitutionnelle.

Pourtant en mars 2024, le gouvernement kényan annonce qu’il est prêt à déployer ses officiers en Haïti après la signature d’un mémorandum d’entente avec le premier ministre haïtien, Ariel Henry en voyage à Nairobi. Cet accord n’a pas été rendu public.

Des observateurs ont vu dans cette décision une fuite en avant pour aller à l’encontre de la décision de la cour de justice.

« Ce que cette mission apporte, c’est de l’espoir pour l’avenir de l’humanité, pour un peuple qui ne voit pas comment il vivra demain », avait déclaré Ariel Henry au moment de la signature de l’accord.

Si des voix au sein de la population se sont levées contre le déploiement des troupes en Haïti, d’autres interviewés par AyiboPost comme le journalistes Peter Wakaba, qui milite depuis plus d’une décennie à Nairobi, ont vu dans cette décision une manière pour le Kenya d’apporter son support au-delà de ses frontières.

Ce que cette mission apporte, c’est de l’espoir pour l’avenir de l’humanité, pour un peuple qui ne voit pas comment il vivra demain », avait déclaré Ariel Henry au moment de la signature de l’accord.

Le contexte de l’arrivée des premières troupes kényanes dans le pays

Le 25 juin 2024, les premières troupes kényanes constituées d’environ 300 agents, visiblement en liesse, atterrissent à l’aéroport Toussaint Louverture devant une petite foule de gens, dont des journalistes déplacés pour l’occasion.

Les réactions des personnes présentes ce jour-là – certaines déplacées par les violences – étaient partagées entre espoir et profond scepticisme.

Ces premières troupes kényanes sont arrivées en Haïti dans des contextes assez particuliers pour les deux pays.

À Port-au-Prince, la coalition de gangs Viv Ansanm sont passés à l’offensive en février 2024, en organisant des évasions dans deux grandes prisons du pays.

Lire aussi: Récit d’une évasion spectaculaire au pénitencier national

Selon des rapports publiés par des organisations de défense des droits humains, au moins 5 000 détenus, dont certains considérés comme extrêmement dangereux, se sont évadés.

Ces offensives ont coupé Port-au-Prince du reste du pays ainsi que du reste du monde.

L’aéroport international Toussaint Louverture, ainsi que le port de la capitale, ont été contraints de fermer lors des attaques menées par des gangs.

Ces derniers réclamaient la démission d’Ariel Henry, alors bloqué à Nairobi.

Abandonné par ses alliés internationaux, le Premier ministre n’a pu atterrir ni en Haïti ni en République dominicaine.

Il s’est finalement retrouvé à Porto Rico, d’où il a présenté sa démission le 24 mars, avant de regagner les États-Unis.

L’aéroport Toussaint Louverture, attaqué par les gangs, a été repris par la PNH avant l’arrivée des forces kényanes, qui se sont limitées à renforcer la sécurité sur place, contrairement aux propos tenus plus tard par un haut cadre de la mission rencontré par AyiboPost. Ce dernier avait indiqué faussement que son équipe avait repris l’aéroport.

Au Kenya, le jour même de l’arrivée des policiers en Haiti, leurs collègues affrontaient des milliers de jeunes manifestants dans les rues de ce pays.

Les protestataires exigeaient, depuis plus de deux semaines, le retrait de la loi sur les finances du gouvernement du président William Ruto. Ils critiquaient également l’envoi de leur police à l’étranger.

Le pays faisait face à une dette externe qui l’a forcé à augmenter certaines taxes.

Selon des analystes, l’envoi de troupes en Haïti faisait partie d’une stratégie globale pour permettre au Kenya d’alléger sa dette et renforcer son économie.

Une volonté de rompre avec la malédiction des interventions étrangères en Haïti

La mission kényane – qui est passée à environ 500 agents en juillet 2024 – déclarait vouloir rompre avec le cycle d’interventions étrangères en Haïti, marqué par des violations des droits humains et le choléra, introduit par la Mission des Nations-unies pour la stabilisation d’Haïti (MINUSTAH) dans le pays en 2010.

Des policiers kényans profitent de leur temps libre dans leur base à Clercine. Photo de la MMAS, Août 2024

Rencontré par AyiboPost, un haut cadre de la mission a expliqué que des mesures strictes avaient été mises en place par les autorités pour encadrer les responsabilités de leurs agents pendant tout leur mandat dans le pays.

Parmi ces mesures : interdiction de recevoir des visites amicales et de tout contact individuel avec l’extérieur.

Les premières victimes enregistrées par la mission

Dans une note parue le 31 juillet 2024, la mission a annoncé qu’un de ses officiers avait été blessé à l’épaule lors d’une patrouille au bas de la ville.

Selon cette note, la patrouille a été attaquée par des gangs qui tentaient de détourner une cargaison de riz près de l’Autorité portuaire nationale, dans le centre-ville de Port-au-Prince.

La note explique que les gangs ont été repoussés par les troupes.

L’agent blessé a été évacué pour recevoir les soins nécessaires.

Le 23 février 2025, l’agent Samuel Tompoi Kaetuai, est atteint de projectile lors d’une opération conjointe avec la PNH dans l’Artibonite, contre le gang Gran grif de Saviens.

Grièvement blessé, ce dernier décède après avoir été évacué par voie aérienne vers un hôpital en République dominicaine.

Les responsables de la mission décrivaient l’agent de 31 ans comme un officier «courageux» et «discipliné».

Entre-temps, la force a été rejointe par deux nouveaux contingents venant du Kenya, d’autres provenant du Salvador et du Guatemala, ramenant l’effectif à près d’un millier.

Des lots de matériels sont également arrivés pour renforcer les opérations de la mission.

D’autres blessés et morts

En marge des attaques sur la commune de Kenscoff depuis janvier 2025, un officier kényan est sorti blessé le 18 mars à Teleco. La blessure n’était pas grave, avait confié le porte-parole de la mission.

Quelques jours plus tard, la MMAS a subi l’une de ses plus lourdes pertes lorsque l’agent Benedict Kabiru Kuria a été porté disparu dans l’Artibonite, tandis que trois véhicules blindés ont été incendiés le même jour.

Six mois après, des médias kényans ont rapporté que la famille de l’agent attendait encore la confirmation de sa mort de la part des autorités kényanes.

À la suite des démarches judiciaires engagées par la famille en quête de réponses, les autorités kényanes ont officiellement annoncé, en septembre 2025, le décès de l’agent.

Le 31 août 2025, un tragique accident survenu sur la route de Kenscoff impliquant deux véhicules blindés de la MMAS a causé la mort de l’agent de 41 ans Kennedy Mutuku Nzuve ainsi que deux civils haïtiens, Roberto Jean et Mélius Saintélus, selon une enquête d’AyiboPost.

Lire aussi: Deux familles victimes des Kényans demandent réparation

Dans sa note publiée peu après le drame, la mission ne reconnaît qu’un seul décès civil du côté haitien.

Selon la note, huit autres agents de la MMAS sont sortis blessés, dont trois graves.

Jointe par AyiboPost, la mère de Roberto Jean explique que des démarches ont été entreprises, à la fois auprès de la MMAS et des autorités haïtiennes, pour tenter d’obtenir une réparation.

Ces démarches n’ont cependant pas encore abouti, et la famille éplorée a dû contracter des prêts importants pour organiser les funérailles.

AyiboPost n’a pas pu obtenir de commentaires de la mission sur ce dossier.

Des débuts conflictuels avec la police nationale

Les premiers contacts entre les deux forces ont été teintés de méfiance et de frustration.

Selon des interviews menées par AyiboPost en septembre 2024 auprès de responsables kényans et des agents de la PNH, de fortes tensions ont pris forme entre les officiers des deux forces.

Lire aussi: Tensions entre la police haïtienne et les Kényans

Des policiers haïtiens critiquaient à AyiboPost une «attitude propagandiste» de la force kényane.

De son côté, un responsable kényan dénonçait l’attitude de certains policiers haïtiens qui auraient des liens avec les gangs armés.

De plus, les barrières linguistiques ainsi que les frustrations liées au déséquilibre salarial ont affecté les rapports entre policiers haïtiens et kényans.

Un haut cadre de la MMAS avait indiqué à AyiboPost que des discussions étaient prévues entre les autorités des deux forces afin d’améliorer la collaboration.

«Tout dépend de qui tu connais. Certains évitent les opérations et bénéficient d’un traitement préférentiel.» avait confié un agent de la mission à AyiboPost.

Des tensions internes ont également secoué la mission.

Dans une enquête réalisée par AyiboPost en avril 2025, des agents déployés sur le terrain ont critiqué le refus de certains membres de la mission de ne pas aller sur le terrain, prétextant d’être des «spécialistes».

Selon des témoignages d’agents recueillis par AyiboPost, le choix des agents déployés sur le terrain serait influencé par des relations personnelles avec des responsables.

Les policiers kényans se sont également plaints de la qualité des véhicules, qu’ils jugent inadaptés aux combats, ainsi que du manque de réponse des autorités à leurs préoccupations soulevées à ce sujet.

Dans une interview accordée à AyiboPost, Jack Mbaka a reconnu que les blindés tombent régulièrement en panne et sont aussi pris pour cible par les gangs.

«Il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils soient toujours opérationnels», a t-il dit.

«Tout dépend de qui tu connais. Certains évitent les opérations et bénéficient d’un traitement préférentiel » avait confié un agent de la mission à AyiboPost.

Visite de William Ruto en Haïti

En marge de sa participation à la 79ᵉ Assemblée générale des Nations unies, le président kényan est arrivé en Haïti en septembre 2024, où il a visité la base de la MMAS et rencontré des officiels haïtiens.

« Votre succès sera celui du Service national de la police, celui du peuple haïtien, ainsi que celui de tous ceux qui croient en la paix, en la stabilité, en la dignité et en la démocratie », avait déclaré Ruto aux officiers kényans, promettant l’arrivée de nouvelles troupes supplémentaires.

L’instabilité politique et les défis logistiques persistants

En novembre 2024, dans une interview avec AyiboPost, deux hauts cadres de la mission avaient confié que l’instabilité politique et les conflits au plus haut sommet de l’État impactaient leurs opérations.

Un d’entre eux expliquait que le remplacement prématuré du Premier ministre Garry Conille à la primature avait ralenti certaines démarches.

Ils ont également évoqué l’inadaptabilité de certains de leurs matériels ainsi que le retard enregistré dans le déploiement des autres troupes, cinq mois plus tard.

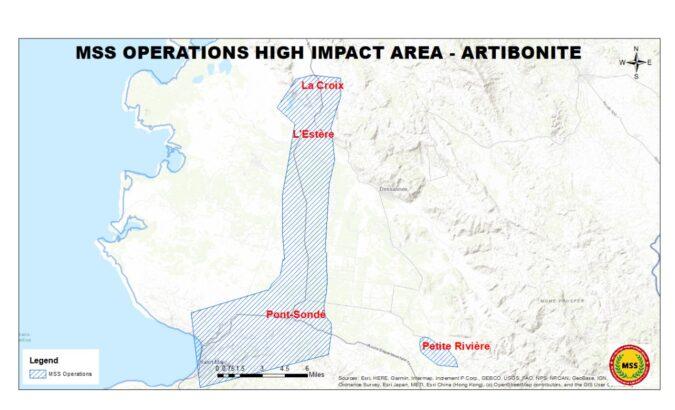

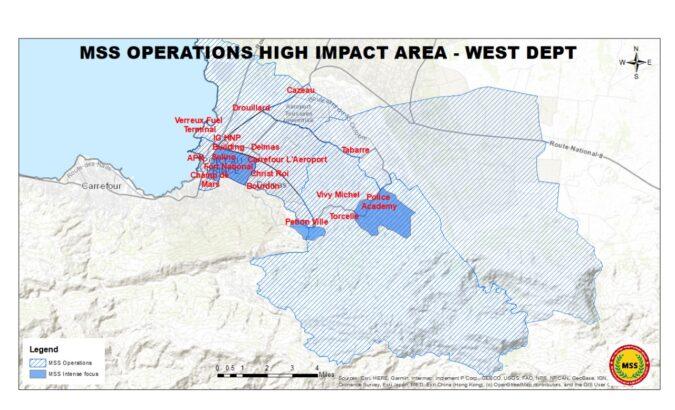

Deux cartes, partagées avec AyiboPost par un responsable de la mission, retraçaient la trajectoire des différentes patrouilles dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite.

Graphique illustrant les déplacements des troupes kényanes dans l’Artibonite. Courtoisie de la MMAS/ Novembre 2024

Pour la région métropolitaine, les patrouilles couvraient Pétion-Ville, Delmas, Christ-Roi et Tabarre, entre autres. Dans le département de l’Artibonite, elles incluaient Petite Rivière, l’Estère et Pont-Sondé.

Graphique illustrant les déplacements des troupes kényanes dans l’Ouest. Courtoisie de la MMAS/ Novembre 2024

AyiboPost n’avait pas vérifié ces informations de manière indépendante.

Entre septembre et novembre 2024, la force a été rejointe par 23 militaires et deux policiers jamaïcains, deux militaires béliziens ainsi qu’une demi-douzaine d’officiers bahaméens.

Des renforts critiqués par les kényans

Un responsable de la mission, rencontré par AyiboPost, a critiqué le choix de certains contingents de ne pas autoriser leurs troupes à combattre sur le terrain. Il citait par exemple les bahaméens préférant être déployés avec les garde-côtes à Port-au-Prince.

Selon le responsable, cette réalité faisait augmenter la pression sur les kenyans déjà en sous-effectif et peu équipés.

Fin de la « phase de déploiement » et promesse de neutralisation des gangs

En novembre 2024, AyiboPost a été invité par la mission à rejoindre une de ses patrouilles nocturnes dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince contrôlés par les gangs.

Dans une entrevue accordée à AyiboPost en marge de cette patrouille, Jack Mbacka a promis de neutraliser au moins un chef de gang d’ici la fin de 2024, avec le lancement de la phase dite «opérationnelle» prévue dans le calendrier de la mission.

Le responsable a, par ailleurs, mis en évidence les défis logistiques qui persistent au sein de la mission.

Aucun chef de gang d’envergure n’a été neutralisé.

Par ailleurs, les promesses relatives à la réouverture des axes routiers contrôlés par les gangs n’ont pas été tenues.

Mise en place de Forward Operating Base ( FOB)

Pour marquer ce changement de phase, la mission prévoyait d’ouvrir une dizaine de bases opérationnelles avancées, appelées FOB (Forward Operating Base) dans plusieurs régions.

Une base a été installée au bas Delmas, une à Pétion-Ville. Une autre a été installée à Pont-Sondé, au lendemain d’un massacre de plusieurs dizaines de civils perpétré par les gangs sur cette localité.

AyiboPost n’a pas pu obtenir les dernières mises à jour concernant l’implantation des autres FOB.

Défis de financements

Le budget annuel de financement de la mission était de 600 millions de dollars, qui devraient être réunis à partir de contributions volontaires des pays membres.

Mais les contributions collectées à partir du fonds fiduciaire des Nations unies n’ont été que de 113 millions de dollars provenant d’une dizaine de pays.

Le Canada a contribué à hauteur de 60 millions.

D’autres pays comme l’Allemagne, la France, la Turquie, la Corée du Sud, Singapour, le Mexique, etc.. ont également contribué via ce fonds.

Les États‑Unis ont promis un soutien total d’environ 300 millions de dollars pour la Mission en Haïti.

15 millions de dollars de ce montant ont été placés dans le fonds commun géré par l’ONU, mais environ 13 millions issus de ce fonds ont été gelés en février 2025 par l’administration Trump.

D’autres financements substanciels des États-Unis ont été engagés de manière bilatérale, notamment via le Département de la Défense et d’autres agences américaines, pour fournir du matériel, des véhicules blindés, des équipements et des fournitures directement au bénéfice de la mission.

Il n’y a pas eu d’incidents majeurs impliquant des agents de la MMAS relatifs au respect des droits humains dans le pays, selon le défenseur des droits humains Fritznel Pierre, qui a fait partie d’une commission au sein de la MMAS chargée de monitorer les agissements des agents.

J’anticipe déjà les mêmes difficultés de financements. Vu que ce sont presque les mêmes configurations, particulièrement avec la question des contributions volontaires, comme ce fut le cas pour la MMAS» soutient-il à AyiboPost.

Pierre, responsable de l’organisation de défense des droits humains Combite pour la paix et la démocratie (CPD), souligne que l’unique cas à signaler est l’accident survenu sur la route de Pèlerin.

Selon lui, un responsable de la commission lui a confié qu’une enquête est en cours afin de déterminer le degré de responsabilité de la mission dans l’accident.

Pierre reconnaît également l’échec de la MMAS, précisant que des agents kényans ont été déployés dans l’Artibonite et à Kenscoff aux côtés de la PNH.

Tout en soulignant les difficultés rencontrées par la MMAS, le responsable exprime ses réserves quant à la nouvelle force récemment annoncée.

«J’anticipe déjà les mêmes difficultés de financements. Vu que ce sont presque les mêmes configurations, particulièrement avec la question des contributions volontaires, comme ce fut le cas pour la MMAS» soutient-il à AyiboPost.

Selon Pierre, les tensions géopolitiques à travers le monde auront des impacts sur la contribution des autres pays à cette mission.

Pour sa part, Marie Yolène Gilles, l’une des responsables de la Fondation Je Klere, dit ne rien attendre de la nouvelle mission annoncée.

« En un an, la situation sécuritaire est devenue plus chaotique », explique-t-elle à AyiboPost, faisant référence aux routes toujours bloquées, à l’augmentation des camps de déplacés et à l’expansion des gangs dans plusieurs régions du pays.

Selon elle, « dans ces mêmes conditions, les résultats seront identiques, en dépit de la transition vers une autre force ».

Considérations récentes

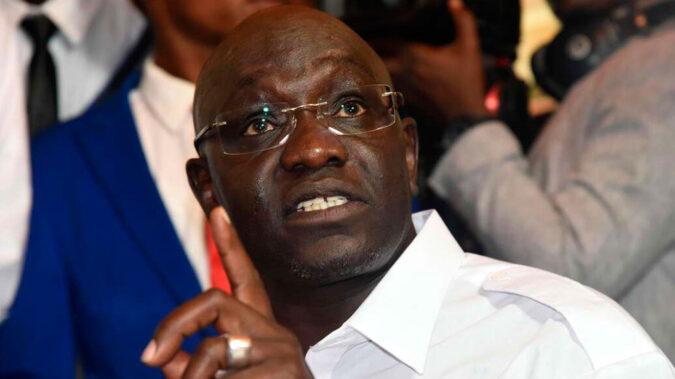

En interview avec AyiboPost, le professeur Ekuru Aukot, lequel s’est opposé à l’envoi des troupes en Haïti depuis le début, confie que la présence de cette mission en Haïti met à mal l’image de son pays à l’international.

Ekuru Aukot. Photo | Evans Habil, 2020

Pour moi, explique l’homme de loi, « l’échec est total pour le gouvernement de Ruto, ici au Kénya comme en Haïti. On peut le constater.»

Les démarches d’AyiboPost pour obtenir des réactions du gouvernement kényan ainsi que du gouvernement haïtien sont restés sans succès.

Deux policiers ayant été déployés aux côtés des kényans sur le terrain disent reconnaître un certain engagement de la part de certains des agents.

Mais, selon un d’entre eux, il s’agit d’un « gaspillage de temps et d’argent ».

Pour moi, explique l’homme de loi, « l’échec est total pour le gouvernement de Ruto, ici au Kénya comme en Haïti. On peut le constater.»

Mathieuny Sidel, porte-parole du syndicat de la police nationale évoque à AyiboPost l’échec de cette mission, «qui n’a rien apporté à la PNH».

La crise humanitaire a pris de l’ampleur dans le pays

Depuis 2024, de multiples attaques et massacres ont eu lieu à Petite Rivière, Pont Sondé, Fonds-parisien, Solino, Nazon, Wharf Jérémie, Pernier, Mirebalais, Delmas 30 et 32, Delmas 19, Carrefour-Feuilles, Kenscoff, Arcahaie, Cabaret, Liancourt, Marchand Dessalines, etc…

Les routes menant vers le sud ou vers le nord sont encore sous le contrôle des gangs qui installent des postes de péages et pratiques d’autres formes d’extorsions sur la population.

Lire aussi: La crise humanitaire s’aggrave en Haïti

En janvier 2025, ils ont également pris pour cible la route menant vers le Sud-Est, en passant par Kenscoff.

Cette voie constituait le dernier axe encore accessible reliant Port-au-Prince au Sud-Est.

Ces attaques et massacres ont causé la mort de dizaines de personnes, des déplacés et des maisons incendiées.

Les déplacés de ces violences vivent dans des camps avec des traumatismes physiques et psychologiques, faute de moyens financiers pour aller consulter selon un reportage d’AyiboPost publié en juillet dernier.

«J’avais de l’espoir», explique Georges Joseph à AyiboPost, la voix cassée. «Je croyais que cette force allait vraiment nous aider. Mais la situation s’est empirée», ajoute l’homme de 52 ans qui a dû fuir son domicile à Petite Rivière en avril dernier à cause des gangs.

Les gangs se sont également attaqués aux infrastructures de police.

Le réseau national de défense des droits humains (RNDDH) a recensé au moins une dizaine d’attaques de gangs sur des patrouilles et infrastructures policières entre juin 2024 et juin 2025.

Le RNDDH rapporte également plus d’une vingtaine de massacres et attaques armées dans l’Artibonite depuis janvier 2025.

D’après des données des Nations-unies, pour les six premiers mois de 2025, plus de 3000 personnes ont été tuées et le nombre de personnes déplacées à cause des violences passe désormais à plus de 1,3 millions.

Selon les décomptes d’AyiboPost, au 24 juin 2025, au moins une douzaine de véhicules blindés appartenant aux deux forces ont été attaqués, pris au piège ou incendiés par les gangs.

En mars 2025, les autorités annoncent la création d’une task force destinée à faire face aux assauts répétés des gangs.

Cette structure, rattachée à la Primature, utilise des drones explosifs contre les groupes armés, suscitant déjà des préoccupations au sein de la population et parmi les défenseurs des droits humains.

Au moins un cas d’attaque de drone ayant causé des morts civils a été recensé à Simon-Pelé, fief du chef de gang Djouma, en septembre dernier.

Déclaration de Ruto aux Nations unies

Devant l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025, le président kényan William Ruto a défendu le bilan de la MMAS, «malgré les défis financiers et le fait que moins de 40 % de son personnel ait été déployé».

Le président revendique que le Palais présidentiel, «autrefois assiégé par les gangs, est aujourd’hui rétabli comme siège du gouvernement».

En réalité, le palais présidentiel n’a jamais été assiégé par les gangs.

La plus récente visite des autorités depuis plusieurs mois au palais date du 9 octobre 2025.

Des tirs nourris ont perturbé le déroulement d’un conseil des ministres.

Couverture | Accident d’un véhicule blindé des Kenyans le 31 août 2025 sur la route de Pèlerin

► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com

Gardez contact avec AyiboPost via :

► Notre canal Telegram : cliquez ici

► Notre Channel WhatsApp : cliquez ici

► Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

Comments