Dans son dernier ouvrage, l’économiste Fritz Alphonse Jean dénonce les effets pervers de la structure économique haïtienne dirigée par quelques groupes d’intérêts. Ces derniers influencent les actions d’un État qu’ils ont progressivement affaibli en vue d’assurer leurs intérêts

Le 15 septembre 2015, le ministère de l’Économie et des Finances et celui du Commerce et de l’Industrie ont publié conjointement un communiqué interdisant l’entrée par voie terrestre de 23 produits dominicains sur le sol haïtien.

Ces mesures, selon les dirigeants, ont été prises afin de combattre la contrebande au niveau des différents postes frontaliers haïtiano-dominicains. Par conséquent, seuls les ports du Cap-Haïtien et de Port-au-Prince étaient autorisés à recevoir ces marchandises.

Pour Fritz Alphonse Jean, ancien directeur de la banque centrale, cette décision n’a été qu’un énième prétexte des dirigeants pour satisfaire les grands agents économiques du pays qui voulaient contrarier les importateurs des villes de province.

Un ouvrage critique

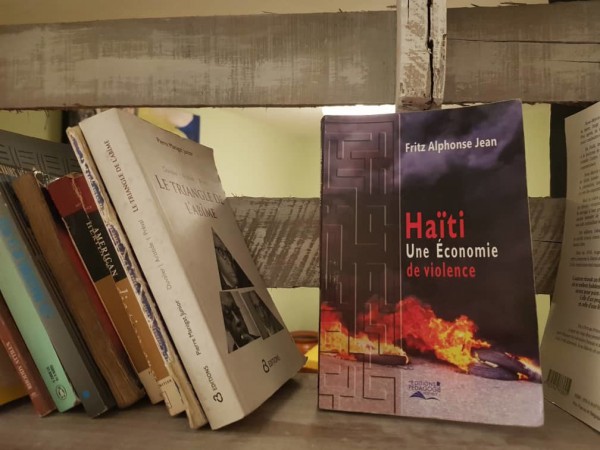

L’ancien premier ministre livre cette analyse dans son dernier ouvrage, fraichement publié « Haïti, une économie de violence ».

« Haiti une économie de violence » dans la bibliotheque d’Ayibopost. Photo: Ayibopost / WM

Il s’agit d’une radiographie analysant la période allant de 1956 à 2018. L’auteur y explique l’évolution de la structure économique d’Haïti, une structure caractérisée par la violence et manipulée par de puissants agents économiques composés « des élites traditionnelles, des entrepreneurs politiciens et des grands commis de l’État ».

Entre eux seuls, ces acteurs ont dépecé l’État et vivent de ses privilèges, selon Fritz A. Jean. Ce, aux dépens des droits élémentaires de la grande majorité.

Lire aussi: Voici pourquoi le pays ne peut pas nourrir tous les Haïtiens

Ancien président de la Chambre de commerce du Nord-Est et Premier ministre nommé en 2015, Fritz Alphonse Jean connait bien les rouages de la structure sociopolitique. Dans « Haïti, une économie de violence », il revient plusieurs fois sur des exemples où il eut à débloquer des entrepreneurs coincés par les oligarques du système ne souhaitant pas être concurrencé.

Pour asseoir leur hégémonie, ces derniers instrumentalisent l’État et ses institutions « incapables de prendre une décision ». « Ces opérateurs économiques qui ont, dans un premier temps, affaibli l’État jusqu’à l’empêcher à gérer la chose publique ont installé un appareil de répression afin de protéger leurs intérêts », lance Fritz A. Jean.

1956, l’existence d’un État fort

L’État n’a pas toujours fonctionné sous l’emprise de ces groupes d’intérêts, selon l’ancien directeur de la Banque centrale.

Après diverses tractations, François Duvalier réussit finalement à mettre en place en peu de temps, « un pouvoir personnel dans sa forme la plus extrême, un régime politique où l’autorité émane du chef suprême qui dirige les institutions étatiques comme si celles-ci faisaient partie du domaine familial ».

Rapidement, les périples économiques se multiplient pour l’administration qui fait appel aux négociants pour leur accorder « des facilités en douane, des monopoles d’exploitations minières, et des monopoles d’importations […] ».

En retour, ces derniers devront soutenir le gouvernement dans les moments de crise difficiles puisque l’international n’aide plus.

Ces agents économiques en ont profité pour renforcer leur pouvoir sur l’échiquier politique. À l’inverse, les crises économiques se multiplient pour l’État qui s’affaiblit progressivement.

À la fin du pouvoir des Duvalier, en 1986, le Conseil National de gouvernement essaie de reproduire les tentatives hégémoniques de François Duvalier, mais l’État périclite déjà et les groupes d’intérêts économiques sont devenus de plus en plus difficiles à contrôler.

2004, le carré final

En 2004, les opérateurs économiques décident de s’investir directement dans la politique en Haïti. Ils s’allient avec « une frange de l’international » pour évacuer le pouvoir en place.

Désormais, ce sont eux qui placent les gouvernements et les dictent leurs actions par la suite. « Nous avons pu observer comment des millions de dollars ont pu être dépensés pour instituer Michel Martelly et Jovenel Moïse à la tête du pouvoir politique », affirme M. Jean. Selon lui, ce sont acteurs économiques qui sont aux commandes.

Ainsi, « les élites traditionnelles, les entrepreneurs politiciens et les grands commis de l’État » maintiennent les activités économiques dans un élan de violence.

Lire aussi: Privilèges et impacts des zones franches en Haïti

Cette situation provoque, entre autres, l’exclusion de nouveaux entrepreneurs, la dégradation des couches intermédiaires et, plus encore, la déliquescence précipitée de la société haïtienne.

Face à cette réalité, Fritz A. Jean se questionne sur une éventuelle disparition de cette nation. « C’est l’hypothèse de cet ouvrage (302 pages). Certains croient que les sociétés ne peuvent pas disparaitre. Cependant, à l’instar de la chaine animale, quand le rythme de consommation du prédateur dépasse le taux de naissance de sa proie, ce dernier est appelé à disparaitre », prolonge Fritz A. Jean.

L’ancien directeur pense que l’ère de l’information peut être une issue à ce modèle économique archaïque. Haïti, selon lui, ne peut se permettre de rater l’actuelle révolution technologique. Mais pour cesser ce chaos, les groupes d’intérêts cités doivent accepter de rompre avec « cet état de chaos, et une emprise sur la violence qui s’est installée », par la capture de l’État.

Comments