Une catastrophe naturelle amplifiée par l’homme

Le 12 janvier 2010, 35 secondes ont suffi pour rappeler que les Caraïbes exubérantes et séductrices sont aussi une région de grands risques sismiques. Comparé à d’autres catastrophes naturelles et compte tenu du Produit intérieur brut (PIB) per capita, du nombre d’habitants (10 millions), de morts (230 000), de blessés (300 000) et de sans-abris (1 500 000), le séisme haïtien est le désastre naturel le plus destructeur de l’ère moderne.

Dans le cas d’Haïti, ces risques ont été accentués par la densité démographique, par la localisation de l’épicentre et par la précarité extrême dans laquelle vit la grande majorité de la population.

L’inexistence de normes pour la construction, de systèmes de pronostics et d’alertes, d’un service de protection civile et de conscience de la population sur les risques et sur la manière d’y faire face, multiplient la capacité destructive des tremblements de terre. L’ampleur de l’hécatombe haïtienne démontre que le désastre, avant d’être naturel, a été socialement planifié.

Bill Clinton, co-président de la CIRH. Photo: Georges Harry Rouzier

En s’abattant sur la région métropolitaine de Port-au-Prince où se concentrent 65 % des activités économiques et 85 % des recettes fiscales, il a atteint le cœur d’Haïti. Le pays a perdu l’équivalent de 120 % de son PIB et l’État un tiers de ses fonctionnaires ; sans parler de la destruction des archives publiques, qui constituaient une mémoire institutionnelle et administrative indispensable pour l’action de l’État. En conséquence, Haïti est passé d’une situation de quasi-État à celle d’absence d’État.

L’aide humanitaire est arrivée immédiatement, apportant avec elle quantité de vivres, de médicaments, de personnel spécialisé et d’équipements. La frontière avec la République Dominicaine a été ouverte et le passage de Malpasse est devenu un Bonpasse et un important couloir humanitaire.

Personne — à commencer par la MINUSTAH — n’était préparé aux catastrophes, encore moins à une de cette dimension. Devant le cauchemar logistique de l’obligation de répondre dans l’urgence, il n’y avait pas de coordination et de planification.

Des tonnes d’équipements et des centaines de professionnels occupaient l’aéroport quelques heures après le séisme. Néanmoins, les victimes avaient, à juste titre, l’impression qu’il était plus facile pour les secours de parcourir des milliers de kilomètres pour arriver à l’aéroport Toussaint Louverture, que les quelques centaines de mètres qui les séparaient des blessés sous les décombres.

La quantité de secours qui arrivaient était telle que le pandémonium de l’aéroport laissait sans voix. Toutefois, une décision avait été précisée : les secours seraient destinés en premier aux nombreux étrangers prisonniers sous les gravats. Tous les pays — sans exception — ont orienté leur aide vers les lieux où pouvaient se trouver leurs citoyens.

Concentrés sur les dégâts survenus dans la capitale, les secours ont délaissé les régions autour de l’épicentre et parmi elles, la plus peuplée, la ville historique de Léogâne, détruite à 80 %.

Distante des projecteurs de la presse internationale, ces victimes étaient exclusivement haïtiennes. Les premiers secours étrangers (canadiens) ne sont arrivés dans la ville que le dimanche 17 janvier 2010, soit cinq jours après le séisme.

La réponse structurelle

Parallèlement aux mesures d’urgence (efforts de sauvetage, enterrement des victimes fatales, soins aux blessés, assistance et nourriture aux sans-abris, recherche des espaces pour loger ces derniers, déblayage des gravats, identification des bâtiments à démolir, etc.), les autorités haïtiennes et étrangères mettent au point une stratégie afin de répondre aux défis de façon durable et structurelle. Elle comprend trois volets.

D’abord, l’approbation d’une Loi d’Urgence, adoptée 16 avril par une majorité des députés et des sénateurs haïtiens. Celle-ci prolonge de 18 mois l’état d’urgence décrété au lendemain du séisme. Elle augmente sensiblement les prérogatives de la présidence haïtienne. Ceci concerne notamment les aspects budgétaires et fonciers. Le texte autorise par exemple le Président et le Gouvernement à passer des contrats sans appel d’offres, à réquisitionner des terrains privés pour y établir des camps, mais aussi à en décider l’évacuation.

Ensuite, par le biais de la Loi d’Urgence est créée définitivement la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH). Cette commission a été décidée lors de la conférence internationale des donateurs à New York, le 31 mars 2010. Cet instrument de coordination et d’allocation efficace des ressources devait répondre aux défis de la transparence et de la responsabilisation afin de rendre opérationnel le « Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement National (PARDN). »

L’ancien premier ministre Jean Max Bellerive s’adresse à des journalistes. Photo: Georges Harry Rouzier

Il faut souligner que la composition du Conseil d’Administration de la CIRH a été une véritable innovation dans les instances chargées du développement, en instaurant la parité entre les bailleurs (bilatéraux et internationaux) et les diverses composantes, politique, économique, judiciaire, diaspora et sociale, de Haïti. Il n’empêche que la CIRH s’est vu attribuer des prérogatives qui sont du ressort de l’État national pour gérer les fonds de la reconstruction.

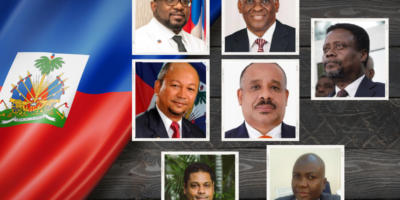

Elle sera co-présidée par l’ancien président américain Bill Clinton et le Premier ministre haïtien, Jean-Max Bellerive. Après maintes discussions voici sa composition :

Membres de la CIRH, avec droit de vote.

Partie haïtienne : Jean-Max Bellerive, Coprésident, Lucien Francoeur (Chambre des députés), Lucien Jean Bernard (Sénat de la République), Réginald Boulos (Secteur des Affaires), Gary Lissade (Pouvoir judiciaire), Georges Henry Fils (Pouvoir judiciaire), Jean Claude Lebrun (Syndicat), Joseph G. Louis (Autorités locales), Raoul Pierre-Louis (Autorités locales), Suze Percy Filippini (Pouvoir exécutif), Marie Georges Salomon (Pouvoir exécutif), Claude Jeudy (Pouvoir exécutif), Jean Raynald Clérismé (Pouvoir exécutif), Jean — Marie Bourjolly (Pouvoir exécutif).

Partie Internationale William Jefferson Clinton, Coprésident, Percival J. Patterson (CARICOM), Pierre Duquesne (France), Cheryl Mills (États-Unis d’Amérique), Cristina Barrios (Espagne), Alexandre Abrantes (Banque Mondiale), Stefano Manservisi (Union européenne), David Moloney (Canada), Francisco Arias Cardenas (Venezuela), Antonio Ferreira (Brésil), Helen Clark (ONU), Luis Alberto Moreno (BID), Halvor Saetre (Norvège).

Membres de la CIRH, sans droit de vote : Marie Carmèle Rose-Anne (ONG nationales), Joseph M. G. Bernadel (Diaspora haïtienne), Philippe Bécoulet (ONG internationales), Ricardo Seitenfus (OEA).

Faisant suite à une de mes propositions, Cuba et la République Dominicaine seront admises comme pays observateurs (sans droit de voix ni de vote).

Dès ses premières réunions, la CIRH démontre ses travers. Les rapports ambigus empreints d’intérêts croisés entre la Fondation Clinton, le Représentant spécial du SGNU, Bill Clinton, la responsable par le Département d’État des États-Unis, Hillary Clinton et la Représentant des États-Unis à la CIRH, Cherryl Mills, bras droit d’Hillary Clinton au Département d’État, laisse croire que nous sommes en face des arrangements courant dans une république bananière, jamais une structure décisionnelle d’une République démocratique avancée tels les États-Unis.[2]

La crise interne de la CIRH a atteint son apogée quand l’agence de consultants Price, Waterhouse and Coopers (PwC), qui avait organisé l’appel d’offres pour choisir une institution chargée de veiller à la transparence de l’application des ressources financières liées à la CIRH, a reçu l’autorisation du Conseil d’administration pour participer elle-même à la sélection. La décision controversée pris des airs tragi-comiques et aurait dû être dénoncée au grand jour quand l’agence a finalement remporté un appel d’offres dont elle avait elle-même défini les termes et les conditions. Comme il s’agissait d’Haïti et des intérêts de Clinton, cette incongruité flagrante au parfum de scandale fut passée sous silence, sauf les critiques de Pierre Duquesne, représentant de la France.

Tiraillée entre Haïtiens et étrangers, entre ceux de la diaspora et ceux du pays, plongée dans les jeux d’influence des Clinton, promettant beaucoup et réalisant peu, foulant au pied ses propres règles de transparence, la CIRH présente un mince bilan. D’autant que la CIRH n’arrive pas à avoir une vision sur le long terme et peine à concevoir son rôle en dehors d’une assistance humanitaire et de la reconstruction physique. Or ses pratiques sont l’un des obstacles majeurs à la refondation de l’État.

Enfin, troisième volet structurel, cette refondation dépend largement de la disponibilité des fonds (11 milliards de dollars) promis lors de la Conférence de Donateurs de New York de mars 2010. Or, à la mi-juillet 2010, on constate qu’Haïti n’avait reçu que moins de 2 % de ce montant.

Par la suite, lorsque des fonds seront décaissés — bien au-deçà des montants promis — ils le seront au nom d’Haïti et non pour Haïti. Ainsi, l’État haïtien n’administrera que 4 % du total. Donc, la presque totalité de l’aide financière internationale sera versée aux ONG et aux organisations internationales en détriment de l’État haïtien. Comment refonder celui-ci dans ces conditions ? La refondation devient vite un leurre et une tromperie.

Les deux derniers clous dans le cercueil de la refondation d’Haïti sont, d’une part, l’introduction du choléra par les soldats sous le drapeau des Nations Unies, provoquant 50 000 morts et infectant 800 000 personnes.[3] Et, d’autre part, l’invraisemblable immixtion de l’Internationale dans les joutes électorales haïtiennes.

Aux sources de l’actuelle crise : la rencontre de la faim avec l’envie de manger

L’on peut broder à l’infini autour des racines conjoncturelles et structurelles de la multiforme crise haïtienne. Comme, par ailleurs, ne manquent pas de le faire les acteurs, observateurs, analystes et de simples quidams de tous bords, tant étrangers que nationaux. Malgré les différentes perspectives, diagnostics et conclusions, une impression commune se dégage. On ne sait quoi faire. On est perdus, déboussolés.

Dans le même diapason, les hauts responsables internationaux de la politique, de l’économie des affaires — y compris ceux qui dirigent les organisations internationales — font de leur mieux pour ajouter de la cacophonie et épicer encore davantage ce tout trempé haïtien, déjà assez relevé.

Avec ses 34 années (!!!) de transition vers l’institutionnalisation de la démocratie représentative et plus de 30 milliards de dollars US dépensés au nom d’Haïti par l’Internationale, Haïti bat — et de loin — tous les records mondiaux en la matière et devient l’incontestable championne de l’échec. Et pourtant, elle a rencontré des compétiteurs de grand acabit qui ont su faire la transition de la dictature vers la démocratie : la pléthore des régimes militaires latinoaméricains, le franquisme, le salazarisme, les colonels grecs, le communisme de l’Est européen et on y passe.

L’actuelle crise a une double origine structurelle. Une exogène et l’autre endogène. En ce qui concerne la première, l’Histoire récente des rapports troubles et troublants entre le pouvoir des soi-disant pays amis d’Haïti et celle-ci, tout observateur avisé constate que dans les étapes charnières, ce fût la force et non la diplomatie qui a été l’arme chérie de l’Internationale.

Ricardo Seitenfus, ancien représentant de l’OEA en Haiti, fut membre de la CIRH

La racine exogène de l’actuelle crise se trouve dans le soir du dimanche 28 novembre 2010, jour de votation du premier tour des élections présidentielles. Avant qu’un quelconque et unique vote ne soit dépouillé et avant même que les urnes ne soient arrivées à SONAPI, l’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, prenant de court ses collègues du Core Group, publie un communiqué où elle annonce que Washington ne reconnaîtra pas les résultats de la votation.

La Mission d’Observation électorale OEA/CARICOM — dont une large partie est financée par les États-Unis — est jetée aux orties. Les conclusions provisoires de son responsable — Colin Granderson — lequel dans le cours de l’après-midi de la fatidique journée avait considéré que « 95 % du processus de votation s’est déroulé convenablement » ne sont pas prises en compte. Washington préfère les réticences et critiques de son service commandé, à savoir le Conseil National d’Observation électorale (CNO) et ses officiels accrédités par le CEP.

Mis au pas par les États-Unis, le Core Group peine à trouver son unité. Mais vite, très vite, les voix des pays réticents s’étouffent et on laisse faire Hillary Clinton. La position de celle-ci devient celle du Core Group.

On assiste alors à une cascade d’événements des plus insolites dont le Core Group — par action ou omission — a l’entière et exclusive responsabilité. Leur trait commun est l’exact contre-pied de sa supposée position légaliste actuelle, car ils ont été tous marqués par le sceau de la violence et du non-respect institutionnel.[4] Rappelons, pour mémoire, les plus marquants :

- La tentative de putsch et d’exil forcé du Président Préval, œuvre d’Edmond Mulet, suivant l’injonction d’une partie du CORE Group, sans que cela soit mandaté par l’ensemble de ses membres,

- la révocation des Visas des États-Unis et Canada pour certains officiels haïtiens,

- menaces constantes à l’encontre du CEP et ses conseillers,

- obligation faite au CEP de changer les résultats officiels du premier tour de l’élection présidentielle en écartant Jude Célestin au bénéfice de Michel Martelly au nom du CORE Group,

- mission d’Hillary Clinton à Port-au-Prince (30 janvier 2011) afin de forcer Préval à désavouer le CEP.

L’immixtion exogène trouve un terreau fertile endogène, à savoir, la crise permanente. La primauté du politique dans le sens de sa représentation institutionnelle et non point comme instrument de médiation des conflits, devient l’élément central du dilemme haïtien.

Il faut comprendre que l’instabilité politique dont les crises ne sont que la conséquence la plus visible constitue un mode d’existence même du pays et la norme chez les acteurs politiques. La crise est un système en soi vis-à-vis duquel sa transformation supposerait son dépassement. Or, comme dans tout système politique le changement provoque de fortes résistances. D’autant qu’il y a ceux qui gagnent avec elle et d’autres qui n’existent qu’à travers les situations de crise.

Avant 1986 le recours à l’autoritarisme et à l’exercice de la force a été les mécanismes habituels de résolution de conflits où le maintien du pouvoir implique l’élimination de l’adversaire, inclus physiquement. À cet égard le supplice du collier (Père Lebrun), au-delà de son caractère cruel et inhumain, répond à une fonction pédagogique et dissuasive. La solution d’une crise passe nécessairement par l’exercice du pouvoir et cette logique devient le combustible de la crise elle-même. Celle-ci peut se manifester de manières subtilement différentes, mais elle prend, au bout de sa dynamique, un même visage, à savoir l’impérieuse nécessité d’une solution de pouvoir.

L’instabilité politique permanente est l’élément central et la norme fondatrice d’un système politique dont la situation de crise fait parti du modus vivendi. Ce système résiste à toute tentative visant à le moduler, le modifier ou l’adapter. La caractéristique déterminante de ce système réside dans le fait que n’importe lequel des acteurs ne trouve que des solutions liées à l’idée d’éliminer, d’éviter, d’interdire, de bloquer et de détruire les forces perçues comme étant ses adversaires. Cette culture politique écarte la possibilité d’explorer, analyser, incorporer, générer, faire la médiation, planifier et construire des signifiants et du sens communs. Donc, la solution de pouvoir telle que pratiquée en Haïti constitue l’antithèse des principes qui régissent tout système démocratique.

Le modèle politique haïtien maintient son équilibre général en servant les intérêts de base d’acteurs clefs, détenteurs du pouvoir, qui se sont habitués à la situation et fonctionnent dans le contexte d’instabilité permanente en cherchant les voies et les moyens de toujours sauvegarder la satisfaction de leurs intérêts. Le maintien de l’équilibre requiert aussi la soumission des secteurs qui, eux, n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins à l’intérieur du système, n’ayant pas le pouvoir nécessaire pour s’imposer, et ce, jusqu’à ce qu’un secteur acquiert ce pouvoir et s’impose aux autres, relançant ainsi le cycle.

La nouvelle Constitution dont se dote Haïti en 1987 n’arrive pas à choisir entre le système parlementaire et le présidentiel aboutissant dès lors en un modèle hybride. Obsédés par la malédiction du Palais National selon laquelle même les Chefs d’État élus de façon démocratique se transforment en autocrates lorsqu’ils y accèdent, les constituants décident de lier les mains du Président faisant en sorte que le Premier ministre (et son gouvernement) ne peuvent accéder à leurs fonctions qu’avec l’accord de la majorité parlementaire.

Donc, le Président propose et le Parlement dispose. Alors il devient indispensable que l’électeur accorde une double majorité pour avoir un gouvernement stable.

Les circonstances politiques et l’exigence constitutionnelle de cette balance de pouvoir au sein de l’Exécutif, malgré les bonnes leçons prodiguées par l’histoire haïtienne, a une très fâcheuse conséquence : il devient difficile pour ne pas dire quasi-impossible, qu’en cas d’absence de double majorité à l’issue du scrutin, rendre compatible le rôle présidentiel avec celui du Gouvernement. Par conséquent, au lieu d’avoir la fonction qui est la sienne dans les systèmes politiques modernes, à savoir celle de mettre un terme à l’instabilité et aux crises politiques, le scrutin devient un élément supplémentaire et incontournable — car légitime et constitutionnel — des crises.

La revendication démocratique, dans les termes de la rhétorique latino-américaine classique autour des sujets tels que la pauvreté et la justice sociale, s’accompagne d’une revendication tout aussi rhétorique sur la citoyenneté électorale et les institutions. Notons, de la part des principaux acteurs, l’absence d’un discours capable de faire le lien entre les champs de la démocratie et de la sécurité et ceux de l’économie et du social. Dans leurs définitions des conditions politiques, présentes ou de l’avenir, rares sont les références à l’économie et au rôle fondamental qui est le sien dans les sociétés contemporaines. Il existe un discours fortement politisé, maintes fois radical, qui souligne le rôle central de la politique, mais qui oublie — ou feint d’oublier — que cette dernière s’insère dans un contexte matériel et subjectif qui la détermine. Au-delà de la rhétorique, il n’existe point de consensus sur les causes de la crise. Peu d’efforts sont faits ayant comme objectif la construction d’une vision commune. Par exemple, l’absence d’un véritable État fonctionnel avec ses institutions, ses règles du jeu, ses poids et contrepoids, son appareil de force et ses transparences, contrôle et efficacité, occupe une place secondaire dans les débats publics.

De toutes les récentes expériences de transition politique de la dictature vers la démocratie, la longue, chaotique et encore inachevée transition haïtienne est la seule à ne pas avoir pu établir les règles du jeu de la lutte pour le pouvoir. Les exemples d’hier de l’Amérique latine et de l’Europe occidentale et les plus récents de l’Europe centrale, ont tous pointés vers la même direction. À savoir qu’il faut, d’une part, que les acteurs politiques s’accordent pour renfermer les blessures du passé (lois d’amnistie, de pardon, de concorde et conciliation) et d’autre part, qu’ils établissent les principes sur lesquels va reposer la dispute pour le pouvoir à l’avenir (multipartisme, liberté de presse, alternance au pouvoir, respect aux minorités et droits humains, liberté d’association, institutions solides et reconnues, etc.).

De gauche à droite: Bill Clinton, Ricardo Seitenfus

L’élément central de toute transition politique, et dans le cas d’Haïti devrait être la première et la plus urgente initiative, consiste en la mise en œuvre d’un système électoral légitime, indépendant de l’Exécutif, transparent et efficace. Tant la Constitution de 1987 que la Loi électorale haïtienne prévoient l’existence d’un Conseil Électoral permanent (CEP). Les différents gouvernements qui se sont succédé n’ont pas su, pu ou voulu le faire. Les joutes électorales sont organisées depuis 1987 avec des structures ad hoc. En plus, les rédacteurs de la Loi électorale, dans leur souci légitime d’extraire le CEP du risque de sa soumission aux injonctions politiques, leur a accordé le rôle de dernière instance de recours juridique, au-delà et au-dessus de la Constitution. Par conséquent, en Haïti le CEP n’est pas seulement au-dessus de la loi, il est la loi.

À partir du moment qu’un système juridique d’un État accorde le droit et le pouvoir dispensé par Haïti à son CEP, il devient indispensable que cet organisme puisse œuvrer avec une capacité technique, une indépendance politique et une autonomie financière totales. En plus, les Conseillers du CEP doivent jouir d’une légitimité à toute épreuve et leur nomination ne doit, en aucun cas, être objet de marchandages. Pour cela, il faut qu’ils soient des juges inamovibles pour des raisons politiques, choisis à travers un concours public.

Aucune de ces conditions n’existe dans le cas d’Haïti. L’État haïtien ne participe qu’à hauteur d’environ 25 % du budget électoral. Le financement de ¾ parts par l’International lui accorde un rôle incontournable dans les joutes électorales. Les principaux bailleurs de fonds composent un groupe qui suit, accompagne, conseille, suggère, fait pression sans écarter des menaces voilées ou explicites.

Finalement l’Internationale suit également à travers l’Observation électorale la campagne à proprement parler, spécialement le jour du scrutin. Lors des joutes électorales 2010-2011, le rôle de l’OEA/CARICOM a été étendu bien au-delà des expériences précédentes. En effet, les résultats déjà publiés par le CEP à l’issue du premier tour ont été modifiés à la suite de ses recommandations. Donc, il y a eu, en fait, une substitution des autorités électorales haïtiennes par la Mission d’observation électorale de l’OEA/CARICOM.

Comme corollaire à son ingénierie électorale, Haïti se caractérise par une fièvre électorale permanente, car la Constitution prévoit des votations, surtout au niveau parlementaire, toutes les années. Par conséquent, voici un pays qui ne dispose pas des conditions minimales pour l’exercice électoral et qui fait de celui-ci une activité constante et centrale de la vie politique. Ceci conditionne les défis sociaux, économiques et ceux de la reconstruction.

Face à ce double et contradictoire constat — d’un côté l’incapacité électorale chronique à plusieurs niveaux de l’État et de l’autre le rôle central que les votations ont pour la stabilité politique du pays — il n’y a pas d’échappatoire, sauf celles qui mènent au renforcement des capacités institutionnelles haïtiennes et à une réforme constitutionnelle. Sans une véritable refondation du système électoral haïtien, insérée comme une première étape d’un chantier politique plus vaste qui est celui de la signature d’un Pacte de Libertés et Garanties démocratiques, il ne peut y avoir stabilité dans le pays.

De même que les défis socio-économiques et de la reconstruction de la société haïtienne sont otages de la politique, le peuple haïtien est tributaire des joutes électorales. Face à la mainmise des politiques il ne peut qu’opposer la résistance du Pangolin, à savoir, l’abstention. À cet égard la participation aux dernières votations présidentielles est révélatrice : nous avons plongé d’une participation de 62 % lors de l’élection présidentielle de février 2006 vers les 23 % de participation en 2011 et en 2016.

Au-delà du débat sur le niveau de légitimité des élus, cet absentéisme peut être interprété, entre autres, comme un indice troublant de la possible existence d’un sentiment de rejet ou de désenchantement avec la démocratie représentative. Ceci est d’autant plus grave, que depuis trois décennies le fondement de l’action de l’Internationale en Haïti est justement celui de présenter le modèle démocratique comme étant le seul capable de faire sortir le pays de l’ornière où il se trouve.

Le cas haïtien interroge sur maints aspects la coopération internationale. Il faut noter que la politique et dans le cadre de celle-ci, les défis électoraux, assujettissent l’ensemble des efforts. À cet égard, l’Internationale est également un otage supplémentaire de la façon dont on pratique la politique en Haïti.

Depuis le début des années 1990, l’Internationale a envoyé dix (10 !) différentes Missions en Haïti dans le cadre de l’OEA et de l’ONU. Si chacune de ces missions a répondu à des situations précises et a pris des contours distincts, force est de constater que le leitmotiv premier de ces interventions exogènes a été la nature politique des crises haïtiennes. Politique dans le sens que le trait majeur de ces crises domestiques de moindre intensité est la résultante de la simple et inévitable lutte pour le pouvoir, caractéristique de toute société humaine organisée. L’intervention étrangère répond à une demande endogène et de ce fait, l’Internationale devient un acteur du jeu politique haïtien.

Par conséquent ce sont les défis politiques qui devraient être au centre de la stratégie de l’Internationale en Haïti. Malgré les immenses besoins de toute nature, c’est la politique qui constitue le noyau dur des dilemmes haïtiens. En absence d’un modus vivendi acceptable et des règles du jeu qui s’imposent à tous les acteurs, il n’y a point de salut. Tant l’Internationale continuera aveugle face à cette réalité en se cantonnant dans des visions partielles qui mènent à des solutions de pouvoir non-haïtiennes, la crise peut connaître un répit, jamais une solution.

Comme le souligne Jean-Max Bellerive dans un entretien accordé à Raoul Peck pour son documentaire « Assistance mortelle », l’échec de la refondation d’Haïti n’est pas dû uniquement aux Haïtiens, car « avec ses 27 000 km carrés et ses 10 millions d’habitants, Haïti est une ville à l’échelle de la planète. Nous avons eu à notre chevet les banques, les États et toutes les structures de coopération, et ils n’ont pas réussi à nous aider. Si cette communauté internationale continue à échouer, qu’est-ce qu’ils vont pouvoir résoudre ailleurs ? »

Néanmoins, nous préférons suivre la perception d’Albert Camus, lorsqu’il préconise, dans La Chute, « qu’au cas où nous étions en démocratie nous serions tous coupables ». Ce n’est pas le cas. Devant l’échec de la prétendue coopération internationale, la connivence criminelle d’une partie de l’élite haïtienne et la souffrance sans fin de la majorité de sa population, il est impossible de transiger.

[1] Ancien Représentant spécial de l’OEA en Haïti (2009-2011) et auteur de L’échec de l’aide internationale à Haïti : dilemmes et égarements, C3 Éditions, Port-au-Prince, 2019, 3eédition, 427 p. et

de Les Nations Unies et le choléra en Haïti : coupables, mais non responsables ? C3 Éditions, Port-au-Prince, 2018, 199 p.

Cet Op-Ed fait partie de notre Exploration sur les 10 ans du tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Comments