C’est peut-être l’un des textes les plus sincères que je n’aie jamais lus d’un ancien diplomate américain sur Haïti : le discours de Frederick Douglass en 1893 au « World’s Columbian Exposition » de Chicago. Pour son franc-parler, sa finesse d’esprit dans la défense de la cause haïtienne, sa croyance en une future Haïti prospère, dans ce texte, l’Américain aurait pu voler la vedette au jamaïcain J. Montaque Simpson qui publia en 1903 « Six mois à Port-au-Prince », en réponse à un certain botaniste américain, Mr Nash, qui n’a pas été tendre avec nous.

En février 2016, le congrès américain a adopté le « Frederick Douglass Bicentennial Commission Act» pour préparer une longue série de célébrations à travers les États-Unis en 2018. Ces activités sont donc lancées officiellement ce 14 février, date de commémoration du bicentenaire de la naissance de Frederick Douglass (1818-20 février 1895), un des hommes politiques noirs, antiesclavagiste, parmi des plus influents de son temps. Un ancien « esclave » devenu excellent orateur, auteur et diplomate. Un retour sur quelques passages mouvementés des relations haïtiano-américaines et des mots d’espoir pour toute une génération.

Le 2 janvier 1893, deux ans avant son décès, Frederick Douglass donne une conférence à Chicago sur la République d’Haïti où il avait été nommé ministre résident des États-Unis d’Amérique et chargé d’affaires de Saint-Domingue en 1889. Mais quoique nommé par le 23e président américain, Benjamin Harrison, ce ne fut pas la première rencontre de Douglass avec Haïti.

Depuis 1846, comme le rapporte Claire Bourhis-Mariotti, Douglass avait pris fait et cause pour la défense de l’indépendance haïtienne. Il avait admiré le pays et ses hommes. Mais il avait aussi l’intelligence de prévoir que les États-Unis s’intéresseraient à Haïti. « Dans le Liberator (Boston) du 26 juin 1846 (p.1), l’on peut lire un message envoyé depuis l’Écosse le 14 avril 1846 par Frederick Douglass à Horace Greeley, confirmant son engagement pour la défense de l’indépendance d’Haïti : « Même Hayti, la République noire, ne doit pas être épargnée; l’esprit de liberté, qu’un despote sanglant et ambitieux ne pouvait pas écraser ou éteindre, doit être exterminé par la République américaine libre, parce que cet esprit est dangereux pour l’esclavage » rapporte Bourhis-Mariotti.

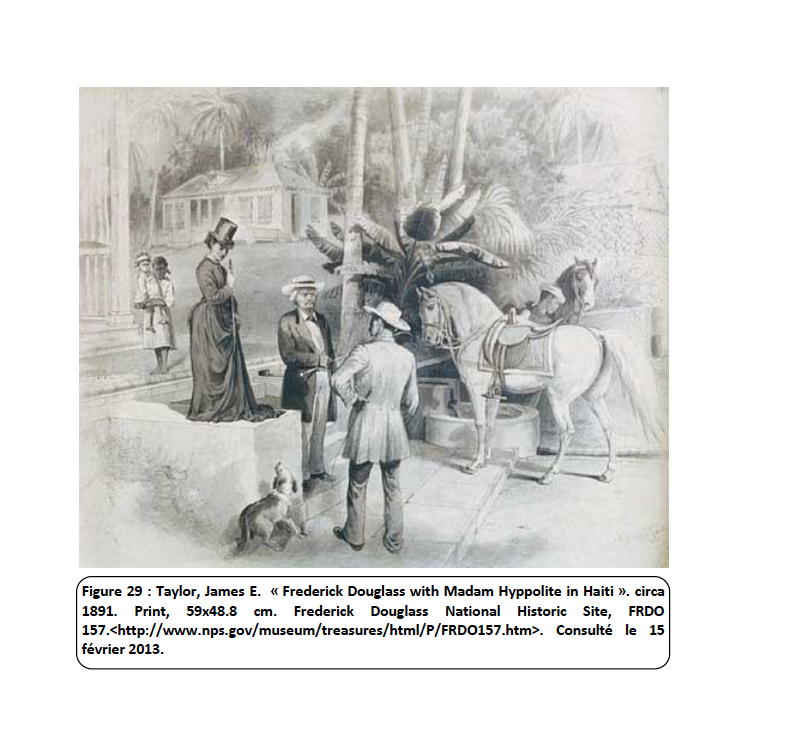

Une fois sur l’île, malgré son penchant pour Haïti, Douglass dû solliciter, sous la houlette d’un amiral de guerre, du président Florvil Hyppolyte et son ministre des Affaires étrangères, Anténor Firmin, d’accepter la concession du Môle Saint Nicolas aux Américains. Face à la volonté clairement affichée du gouvernement américain de s’emparer du Môle Saint-Nicolas afin d’en faire « une station de ravitaillement en charbon pour [les] vaisseaux de guerre [américains] », avec le déploiement de navires de guerre à son insu, Douglass n’avait d’autre choix que de défendre la position américaine. Refus net du côté haïtien après de multiples tergiversations. En revanche, le premier diplomate noir américain en mission en Haïti (de 1869-1877), son ami Ebenezer D. Bassett, lui avait fortement recommandé de ne pas encourager une telle entreprise.

Auparavant, en 1871, il avait été nommé secrétaire d’une commission « dont la mission consistait très officiellement à écrire un rapport sur la situation de la République dominicaine en vue de son éventuelle annexion ». Un évènement regrettable en y réfléchissant (le défenseur de la cause des Noirs devient annexionniste), mais important pour Douglass par rapport au sort des Noirs américains ségrégués. Si cette mission avait été un succès, Haïti aurait été occupé par les Américains bien avant 1915, comme le concluait le New York Herald qui prédisait une annexion de la République dominicaine « dans les trois prochains mois » de l’arrivée de la commission dont Douglass était membre et « qu’avant les douze prochains mois, la République d’Haïti suivrait».

Le Discours de Douglass sur Haïti en 1893

A l’Exposition Universelle de Chicago en 1892, Douglass avait été choisi comme commissaire du pavillon d’Haïti par le président Florvil Hyppolyte, qui au début de cette année-là, lui avait manifesté par écrit son admiration pour avoir défendu Haïti devant des diplomates américains : « Cette lecture m’a impressionné, non pas à cause des éloges que vous avez décernés à mon pays, mais parce que vous l’avez jugé avec équité et que vous lui avez dit ses défauts comme ses mérites avec une impartialité qui vous honore. (…) Souffrez donc que comme citoyen d’Haïti, je vous remercie d’avoir rendu justice à mon pays »

Le moment du discours de Douglass est doublement important parce que : 1) suite à l’échec des négociations sur le Môle Saint Nicolas en 1891, cela allait signifier à nouveau l’estime des Haïtiens pour lui ; 2) le pavillon haïtien était « le SEUL endroit non-ségrégué » de cette exposition. Douglass allait donc en profiter pour donner un discours sur Haïti dans son ensemble, son caractère, son histoire, son importance pour la race noire, ses relations avec les États-Unis, son combat de l’esclavage à la liberté et l’indépendance entre autres.

Il aborde de nombreuses thématiques dans ce discours (que vous pouvez lire en anglais ici : http://bit.ly/2o6NYqJ), dont le comportement hypocrite de nombreux commerçants qui attisent des factions de lutte selon leurs intérêts, la bravoure des femmes haïtiennes, la situation économique du pays, la situation d’alors de la capitale de 60 000 âmes, ses espérances pour Haïti…

Par rapport à l’échec du Môle Saint Nicolas, il avoue : « Je pensais, dans ma simplicité, lorsque j’étais ministre et consul général en Haïti, qu’Haïti pouvait faire cette concession aux États-Unis par un acte de courtoisie, mais je me rendis vite compte que le jugement du ministre américain n’était pas le jugement d’Haïti […]Haïti a le même droit de refuser [ce] que nous avions demander, et il n’y avait pas d’insulte ni dans la demande ni dans le refus. »

Sur les femmes haïtiennes, Douglass dit : « L’industrie, la richesse et la prospérité du pays dépendent largement d’elles. Elles fournissent des provisions aux villages et villes d’Haïti, les apportant sur une distance de quinze à vingt milles » Si Douglass était en Haïti, il aurait fait la même observation plus d’un siècle plus tard.

Il n’a pas non plus mâché ses mots à l’endroit de ses compatriotes qui contribuaient à déstabiliser Haïti : « Il se trouve que nous avons des hommes dans ce pays qui, pour accomplir leurs fins personnelles et égoïstes, attiseront la flamme de la passion entre les factions en Haïti et contribueront autrement à établir des révolutions […] Pour eux, le bien-être d’Haïti n’est rien; l’effusion du sang humain n’est rien; le succès des institutions libres n’est rien, et la ruine du pays voisin n’est rien. Ce sont des requins, des pirates et des Shylocks, avides d’argent, peu importe le coût de la vie et la misère de l’humanité.»

Il termine son discours en exprimant sa confiance dans l’existence d’une Haïti prospère suite aux réalisations de son admirateur, Florvil Hyppolite : « Face à de tels faits; face au fait qu’Haïti vit encore, après avoir été boycotté par tout le monde chrétien; face au fait de ses progrès connus au cours des vingt dernières années, face au fait qu’elle s’est attachée à la voiture de la civilisation mondiale, je ne croirai pas, je ne peux pas croire que son étoile va s’éteindre dans l’obscurité , mais je vais plutôt croire que, peu importe ce qui peut arriver, de paix ou de guerre, Haïti restera dans le firmament des nations, et, comme l’étoile du nord, brillera et brillera pour toujours. »

Chaque paragraphe de ce discours peut faire l’objet de réflexions et d’analyses par rapport à l’histoire contemporaine d’Haïti et ses relations avec les États-Unis. Certains y trouveront des similitudes avec la situation actuelle du pays. D’autres, encore des « preuves » de l’ingérence extérieure dans la politique haïtienne ou encore le fait que le pays n’a pas du tout progressé. Au lieu de vous citer d’autres extraits qui appuient sa lecture d’Haïti de la fin du XIXe siècle, je vous invite à le lire dans sa totalité. Il faut certainement le lire et le relire.

*Cet article est le premier d’une série sur Douglass et Haïti. Le discours fera ultérieurement l’objet d’une analyse.

Yvens Rumbold

Ouvrages et travaux consultés pour cet article:

Claire BOURHIS-MARIOTTI, My subject is Haïti, the Black Republic : l’expérience haïtienne des militants noirs-américains (1804-1893). Thèse doctorale en histoire. Paris, Université Paris Diderot (Paris 7) Sorbonne, 2013,

Claire BOURHIS-MARIOTTI. Conférence : « Les Noirs Américains et Haïti, 1804-1893 ». En ligne. URL : http://bit.ly/2EJfe8S

Comments