Derrière l’amour filial, le désir de conter une vie ignorée et le manque du pays qui griffe chaque jour un peu plus l’âme, se dresse une mise en lumière puissante des femmes insulaires, de leurs sacrifices, de leur héroïsme quotidien

« Quand il fait triste Bertha chante », nouveau roman du poète, écrivain et éditeur (Mémoire d’encrier) Rodney Saint-Éloi est l’hommage d’un exilé haïtien (au Québec) à une autre exilée (aux États-Unis), sa mère disparue.

Derrière l’amour filial, le désir de conter une vie ignorée et le manque du pays qui griffe chaque jour un peu plus l’âme, se dresse une mise en lumière puissante des femmes insulaires, de leurs sacrifices, de leur héroïsme quotidien.

« Je vous parle de Bertha.

Bertha est morte.

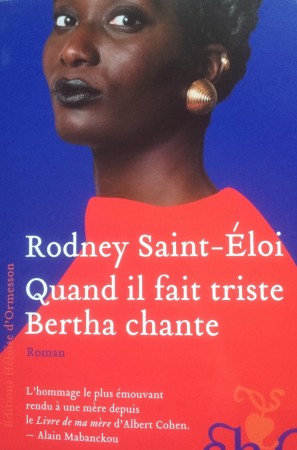

Couverture du livre Rodney Saint-Éloi. Quand il fait triste Bertha chante

Cette phrase existe, je la répète pour douter de chaque mot. Pour revenir au passé, à l’enfance, pour renouveler le dialogue, faire le tour des histoires et des silences. J’apprends la leçon d’une mère à un fils, et la leçon d’un fils à une mère. Ce lien si fort a fait de nous des êtres d’étincelles. Comment réparer l’outrage qu’est la mort sinon mettre en musique ces mots qui ressemblent à une lettre d’amour à la mer, une berceuse à la mère morte ? Existe-t-il une prophétise qui projette un jour le fils dans la peau de la mère ? Des images envahissent ma mémoire : une mère aimante et belle, un parfum de tilleul familier, le goût de la terre natale, et ce bout de ciel bleu.

La voix de Bertha parle en moi.

Ses yeux me fixent.

Je suis désormais ma mère. »

Bertha, 72 ans, a glissé sur une marche de l’église de la rue Church, Connecticut. Elle s’est relevée, a rassuré pasteur et commères de la diaspora : ni la première chute ni la dernière !

Lire aussi: Perspective | Que gagnent vraiment les écrivains lauréats du Prix Goncourt ?

Bertha a l’habitude de se relever, elle a fait cela sa vie entière. Mais cette fois, le sang ne tarde pas à envahir sa tête. Bertha sombre dans un coma qui lui sera fatal. Ses quatre enfants, Ertha, Rodney, Hébert et Léopold, d’accuser le coup, chacun à leur manière.

« Oui, tu as tout vendu, tu as tout acheté. Tu répètes un peu trop cette phrase. C’est à ta mort que je comprends que c’est vrai : tu avais tout vendu, tu avais tout acheté. »

De son poste de domestique dans une maison bourgeoise de l’île (Rodney sera le fruit de sa relation avec le fils mulâtre) à son premier exil (oh guère loin, chez sa grand-mère Tida, à Chatry. Mais une première plage de silence, une première humiliation sociale et amoureuse) le temps de la grossesse (« la société danse la danse du mépris »), du refus de gagner l’étranger (« chache lavi detwi lavi ») au départ définitif pour New York, l’écrivain de rembobiner le fil de l’existence agitée de cette femme fière et forte, de cette mère qu’il n’arrive pas à laisser partir. « Je resterai blotti dans tes bras, le seul pays où le bonheur existe. »

« Van vini ma ba w bonbon… »

Rodney Saint-Éloi

Bertha la guerrière du quotidien qui chantonne pour éloigner le malheur, Bertha l’amoureuse impénitente qui n’a jamais mieux excellé que dans cet art rare d’aimer et qui fredonne pour mieux tenter de retenir les bonheurs fugaces, les promesses hésitantes (aucun des hommes de sa vie, ces pères déficients, ne fera le déplacement, ni le doux Moïse, ni Mich le menteur — « ici à New York, les gens sont des loups-garous. On ne peut jamais départager les bons des mauvais masques, les tigres des agneaux. L’exil nous jette dans la confusion » – ni les autres).

« Dèyè mòn gen mòn… »

« Tu as ta propre chanson, une chanson d’homme, tu la chantes avec ta voix grave. Tu ramasses tes ombres. Tu prends à deux bras ton courage. Tu donnes à voir ta puissance. Tu renverses ton corps, ton désir de femme, tes intentions d’artiste. Tu empruntes le chemin de tes mystères. Svelte et légère, tu tournoies sur toi-même, les yeux fermés, les deux mains en croix sur tes seins, dansant et chantant. Tu baignes dans ta fluidité, ton monde liquide et sensuel. Tu es amoureuse de l’amour. Tu balances sans réserve ta vie sur cette musique : image à la fois posée et désordonnée. »

« Jij jije’m byen… »

Bertha la mère tendre mais qui revendiquait son besoin de liberté. Leçons de vie mal accueillies parfois, mais qui ont forgé le caractère indépendant du poète.

Lire également: Pourquoi lire Jacques Stephen Alexis en 2022 ?

« Tipye zoranj monte, monte… »

« Nommé membre de l’Académie des lettres du Québec, je te demande de m’accompagner, comme tu es ce jour-là, à tout hasard, en visite à Montréal, chez ta mère. Nous rions et écoutons tes tranches d’histoires fantastiques sur la famille, et sur les choses et les gens du quartier Bois-Cochon. J’insiste pour que tu assistes à la cérémonie. Je vais rendre hommage à Tida, ta grand-mère, dans mon discours de réception, “Je suis le petit-fils de Tida”. Je lirais mon texte en te regardant dans les yeux […] Tu prétends ne pas avoir les vêtements qui conviennent en la circonstance. Comme je persiste avec l’invitation, tu me dis d’une voix sèche :

“Accepte les lauriers, les honneurs, les fleurs et les médailles, mais n’oublie pas que les médailles ne sont que des médailles et que les fleurs ne sont que des fleurs. N’oublie pas d’où tu viens. N’oublie pas qui tu es. Les médailles ne changeront rien à ton visage. Les fleurs ne permuteront jamais les saisons. Quand tu feras face au malheur, les gens qui t’accompagnent les jours de gloire ne seront pas présents pour te donner la main. Sache que tes amis, ceux sur qui tu peux compter, se retirent souvent en silence, à l’ombre de la réalité.” »

Car derrière le portrait de Bertha, se profile celui de Rodney Saint-Éloi, enfant grandi à l’ombre des macoutes, de la dictature, des préjugés et des compromissions de la bourgeoisie possédante. Garçon bâti sur échafaudage branlant, absence de l’un, aura de l’autre mêlées.

« Dyab pa fè dyab pè… »

« J’habitais en effet le pays sans l’habiter. Par la distance et la gêne. Par la honte et par un doigt d’honneur pour les gens de bien. Par une colère que je ne pouvais apaiser. Je sentais la dislocation. Je sentais le tremblement. Je sentais le feu. Car il fallait commencer par tout brûler. Je ne pouvais pas imaginer tant de crimes de lèse-majesté, de discriminations et d’horreurs dans les regards des privilégiés, des possédants et des ayants droit. J’étais ce qu’on appelait un jeune embrasé, un révolté qui voulait l’impossible : la poésie, l’amour et l’avenir. »

Lire également: Perspective | A qui appartient la littérature haïtienne ?

Comptine au vent et contes de l’enfance se mêlent au récit des existences, des deux, celle de la fille d’Haïti, celle de son intellectuel de fils, mais celles des proches et voisins, tous confrontés aux horizons bouchés, aux claquements de langue humiliants. Les hommes partis, victimes des chimères qui leur font croire que l’abandon est un courage.

Sal fè l fè.

L’histoire terrifiante de Gro-Géra et des jumelles, soudain, de sortir le récit de l’intime pour remettre en perspective l’histoire du « pays-pourri », de la nation tant aimée, mais saccagée maintenant par les intérêts particuliers, par les haines obstinées, après la dictature. Terre avide de la chair de ses propres enfants.

Bertha, même d’un sol étranger, de ne jamais décolérer face à tel gâchis entêté.

« Tu dis : “Ce pays est mal parti. Les Nègres, répètes-tu, souffrent de leur peau trop noire. Tout cela explique la dégénérescence de la nation. La race représente l’unique pivot sur lequel repose le pays. Et les Noirs passent tout leur temps à se détester. Leur idéal est de se blanchir la peau, malheur ô quel malheur d’être nés noirs, chantent-ils dans leur nuit tropicale au milieu des marécages. Le masque tombe et brandit l’autre face de la détresse : les mulâtres, eux, ne savent pas trop sur quel pied danser. Rejetés par les Blancs, ils deviennent complètement fous. Leur folie prend le nom de mépris. Mépris d’eux-mêmes et des Noirs. Ils disent qu’être né à peau claire est le plus beau métier du monde. Après Dieu, c’est le Blanc. Et juste après, c’est nous, les héritiers du pays-pourri. Voici la leçon d’histoire qu’on ne lit pas dans les livres d’histoire. Ce pays est un pays de dégénérés, Noirs ou Blancs, riches ou pauvres. Ils sont simplement minables. Colonisés, ils ont tout pour construire le pays, mais il manque ce petit peu d’amour de soi, ce petit peu d’amour de l’autre, capable de faire jaillir l’étincelle, d’allumer le feu des jardins et des azurs, capable de faire naviguer le petit bateau de l’espoir dans les yeux des enfants. »

Lire également: Jacques Stephen Alexis en litige 60 ans après sa disparition

‘Tu ne dis plus rien. Tu t’arrêtes. Chaque fois que tu parles du pays, tes yeux deviennent rivières. Tu pleures avec la pluie pour qu’on ne remarque pas la couleur de tes larmes. Quand tu es en colère, je sais, c’est l’amour qui s’exprime.’

Et ce livre en déborde, d’amour. Même sous les mots furieux, désespérés. Impuissants.

Bertha a regagné la rivière Cazimir après l’exil, en battant des ailes ; elle peut chanter sans se soucier des malheurs qui pour elle n’existent plus. Elle a tout acheté, elle a tout vendu.

Et son fils de lui rendre avec ce magnifique roman le plus bel hommage possible. Il peut maintenant siffler à son tour l’air apaisant ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen, regard tourné vers l’horizon, possesseur heureux de l’inestimable héritage moral laissé par Bertha.

‘Quand il fait triste, Bertha chante’, de Rodney Saint-Éloi, ed. Héloïse d’ Ormesson

Photo de couverture: Rodney Saint-Éloi. Lemonde.fr

Comments