Cette musique gagnerait à être pleinement légitimé en tant qu’objet d’étude scientifique, et ce, pour un ensemble de raisons socioculturelles, historiques et linguistiques qui en justifient l’intérêt

« Konpa fè k gen 50 an li poko menm chanje dan », entend-on dans la chanson Happy Fifty de Richie et du groupe Zenglen, parue en 2005. Cette chanson soulignait entre autres, l’absence de structures institutionnelles et de mécanismes d’encadrement étatiques en faveur de cette musique en Haïti.

Vingt ans plus tard, ce constat reste d’actualité.

Mais, limiter le manque de maturité du Konpa au seul désengagement de l’État, après 70 ans, serait trop réducteur. Le manque de maturité du Konpa s’inscrit dans un ensemble plus large de carences, parmi lesquelles figure le déficit de reconnaissance dont souffre ce genre musical dans les milieux de la recherche universitaire.

Malgré l’importance culturelle et sociale du Konpa, il demeure largement négligé dans la littérature scientifique, laissant subsister de nombreux angles morts. Cette musique gagnerait à être pleinement légitimé en tant qu’objet d’étude scientifique, et ce, pour un ensemble de raisons socioculturelles, historiques et linguistiques qui en justifient l’intérêt.

De prime abord, le Konpa, en tant que musique populaire, constitue un miroir significatif de la société haïtienne et de ses transformations sociopolitiques et culturelles depuis sa naissance dans les années 1950. Il permet d’appréhender l’évolution de cette société à travers ses thématiques, ses formes d’expression et ses dynamiques internes.

Lire plus : Opinion | Ce que le Konpa raconte dans la diaspora haïtienne

À travers les textes, les styles et les parcours des artistes, le Konpa donne à voir les réalités sociétales, notamment l’oppression politique sous la dictature des Duvalier (années 1950 à 1980), les tensions sociales, les représentations du genre et les mutations du féminisme en Haïti. Par exemple, l’absence presque totale de femmes dans les groupes de Konpa des décennies 1960 et 1970, contrastant avec l’émergence plus récente de figures féminines sur la scène musicale, illustre de manière éloquente cette évolution des rapports de genre.

Le Konpa permet aussi de lire, parfois entre les lignes, les conflits politiques et économiques qui traversent Haïti, y compris à travers les productions de la diaspora. Certains groupes Konpa reproduisent les dynamiques du champ politique haïtien à travers leur fonctionnement.

Des recherches peuvent être menées notamment sur l’ancrage du Konpa au sein de la diaspora haïtienne depuis plusieurs décennies, en mobilisant des approches linguistiques, sociologiques et ethnomusicologiques.

En dehors du territoire national, le Konpa dépasse le simple statut de genre musical : il devient un vecteur identitaire majeur pour les Haïtiens vivant en contexte migratoire. Il contribue à renforcer leur sentiment d’appartenance culturelle et à résister aux processus d’assimilation et d’acculturation.

La diaspora joue un rôle majeur dans la diffusion du Konpa. Cette musique devient un puissant marqueur identitaire, permettant aux Haïtiens vivant à l’étranger les permettant de maintenir un lien fort avec leurs origines, de résister à l’assimilation, et de réaffirmer leur culture.

Dans l’ensemble des communautés haïtiennes de la diaspora, on observe la présence active de groupes de Konpa, ainsi que l’organisation régulière de « bals » et de festivals dédiés à cette musique. Ce phénomène mérite d’être davantage exploré, notamment en ce qui concerne les formes d’haïtianité qu’il permet de préserver, de réinventer ou de réaffirmer à l’extérieur d’Haïti.

Par ailleurs, depuis sa création, le Konpa entretient un lien étroit avec certaines régions d’Haïti. À titre exemple, le Grand Nord occupe une place privilégiée dans l’histoire et le développement de ce genre musical. Il serait pertinent de mener des études comparatives sur la perception qu’ont les jeunes du Konpa ces différentes régions. Une telle approche permettrait de mieux comprendre non seulement les représentations culturelles et musicales des jeunes générations du pays, mais aussi de mieux cerner et comprendre les différences culturelles selon l’ancrage géographique.

Sur le plan économique, le Konpa constitue une véritable industrie, avec ses musiciens, producteurs, promoteurs et divers vendeurs, et ce, depuis sa création. Pourtant, très peu d’études se sont penchées sur les retombées économiques de ce secteur. Dans un contexte d’insécurité croissante et de crise sociopolitique en Haïti, comprendre les effets de ces bouleversements sur les acteurs de la filière musicale devient crucial, surtout à l’heure où les événements Konpa sont de plus en plus organisés à l’étranger.

Dans une même perspective musicologique, les divers sous-genres du Konpa, les mutations stylistiques qu’a connues cette musique au fil du temps, ainsi que l’émergence récente du phénomène « Konpa gouyad » constituent autant de dimensions susceptibles d’être explorées. Une telle lacune souligne la nécessité d’élargir les cadres d’analyse pour mieux saisir la complexité et la richesse de cet héritage musical haïtien.

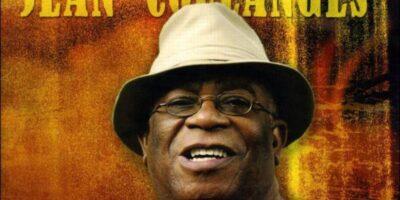

Il serait aussi pertinent d’orienter les recherches vers les innovations esthétiques et stylistiques introduites par les Mini-Jazz durant les décennies 1960 et 1970, l’empreinte singulière du Konpa manba popularisé par Coupé Cloué, ou encore l’identité sonore propre à des groupes comme Magnum Band, Tabou Combo, Zèklè pour ne citer que ceux-là. De même, l’usage distinctif des cuivres comme élément de signature musicale dans des groupes tels que Septentrional, Tropicana ou les Frères Déjean constitue un autre champ d’investigation fécond.

Dans la même veine, les chercheurs spécialisés dans les expressions musicales liées au vodou haïtien pourraient mobiliser des chansons Konpa comme corpus pertinent d’analyse. Certaines compositions des Frères Déjean ou de Dener Ceide offrent des exemples révélateurs de références aux imaginaires vodou. Ces croisements entre musique populaire, spiritualité et culture sont autant de pistes fertiles pour les chercheurs en musicologie ou en anthropologie.

Le Konpa se distingue notamment par sa capacité à générer des musiciens à la fois créatifs et novateurs. De Nemours Jean-Baptiste et Webert Sicot à Dener Ceide, en passant par des compositeurs rigoureux et prolifiques tels que Fred Paul, Dadou Pasquet, Jean-Hérard Richard ou encore Arly Larivière, cette musique a été façonnée par des figures majeures dont l’œuvre mériterait d’être étudiée dans une perspective musicologique, esthétique ou socioculturelle.

Par ailleurs, les groupes Tropicana d’Haïti et Septentrional du Cap-Haïtien sont souvent considérés comme de véritables institutions dans l’univers du Konpa, tant pour leur longévité que pour leur structuration. Une réflexion universitaire sur leur modèle organisationnel, comparé à celui d’autres groupes musicaux, permettrait de mieux comprendre leur résilience. Un projet de recherche appliquée, orienté vers la gestion culturelle ou l’administration artistique, pourrait ainsi porter sur les particularités institutionnelles de ces deux orchestres emblématiques.

Par-dessus-tout, je suis pleinement conscient de l’intérêt suscite le Konpa dans le milieu universitaire, notamment parmi les chercheurs haïtiens. Plusieurs travaux – mémoires de licence et de maîtrise, thèses de doctorat ainsi que plusieurs articles scientifiques – ont été consacrés à l’analyse de cette musique. Ayant eu l’occasion de consulter une variété de ces publications, et étant moi-même engagé activement dans cette dynamique de recherche, je reconnais les avancées solides dans l’étude du Konpa comme objet scientifique.

Cependant, au regard de son ancienneté, de sa richesse musicale et de son ancrage profond dans l’histoire culturelle et sociale d’Haïti, il apparaît que le Konpa demeure encore sous-représenté dans la littérature scientifique. En tant que phénomène artistique façonné par sept décennies d’existence, le Konpa constitue un terrain fécond pour l’exploration des dynamiques identitaires, sociolinguistiques, politiques et esthétiques haïtiennes.

Dans cette perspective, sa légitimation et sa valorisation comme objet de recherche méritent d’être intensifiées afin de mieux comprendre les fondements culturels de la société haïtienne et les processus de construction symbolique qui s’y rattachent. En termes plus direct, il est temps que le Konpa trouve la reconnaissance qu’il mérite dans le milieu universitaire.

Vive la culture haïtienne!

Vive le Konpa!

Par : Nazaire Joinville

Couverture |Photo mettant en valeur le saxophoniste haïtien Nemours Jean-Baptiste.

► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com

Gardez contact avec AyiboPost via :

► Notre canal Telegram : cliquez ici

►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici

►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

Comments