Outre Bossa Combo et Klass, de nombreux groupes Konpa de différentes générations ont exploré les manifestations de la négritude. D’ailleurs, la même année que la sortie de « Racines », le groupe phare Shoogar Combo a sorti « Afrique Guinin » sur l’album Ça Ou Ko Ouè

En 1979, le groupe emblématique Bossa Combo sort la chanson « Racines » qui deviendra le titre phare de l’album homonyme et, du même coup, une classique du Konpa. Plus qu’une chanson, « Racines » est un cri du cœur, une mémoire chantée des douleurs liées à l’esclavage et des traumatismes profonds qui en découlent. À travers des paroles poignantes, cette chanson retrace l’arrachement brutal des esclaves à l’Afrique, les souffrances de la traite négrière et les épreuves endurées par ces esclaves dans les colonies :

Mwen sonje jou mwen t ap kite Lafrik

Mwen te santi tout zantray mwen t ap dechire

Pye mwen, kou mwen te anchene

M te gen 15 an men m te gentan konprann

Mwen te twouve m sou yon gwo batiman

Manman m, papa m, tout moun te la.

Avec sa charge tant historique qu’émotionnelle, « Racines » résonne encore aujourd’hui comme un appel à la Mémoire collective et à la solidarité entre les peuples noirs. C’est une chanson qui pointe du doigt les colons et dénonce les effets dévastateurs du colonialisme :

Durant la traversée, yo pa t banm manje

Vi mwen te ekpoze, yo te imilyem, ti nèg pase!

Travay san jamè repoze

Tout tan solèy bondye pa bouje[…]

Pou kolon yo se t on plezantri sa

Simen makak sou esklav yo

Yo fè nèg pase mizè vre

Boukman te fè nou Konprann sa.

Dans le paysage musical haïtien, ce morceau a mis la table à d’autres tubes qui suivent sa logique de mémoire et de réaffirmation identitaire.

Ainsi, plus de trois décennies après sa sortie, soit en 2013, le groupe Klass a sorti « Nou Se Ayisyen » gravé sur son premier album Fè l Vini Avan. Cette chanson encourage les Haïtiens et les descendants de la diaspora africaine à se souvenir de leur histoire dans une perspective de fierté, de reconquête identitaire et de revendication de leurs droits fondamentaux :

Mwen fyè ke m se Ayisyen

Rasin mwen plante an Afrik

Yo te mennen m ladan l kou ti bourik

Men zansèt mwen te lite

Pou ban m libète ak fyète.

Dans cette chanson, Klass dénonce également les violences psychologiques infligées aux peuples noirs par l’Occident, mettant en avant les séquelles persistantes de l’oppression coloniale et de la domination culturelle. Le tube « Nou Se Ayisyen » s’inscrit dans le mouvement de la négritude initié par, notamment Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, et Léon-Gontran Damas, lequel vise entre autres, à valoriser l’héritage africain, à affirmer une identité noire collective et solidaire en réaction au colonialisme et à la domination culturelle occidentale :

Yo kolonize n plizyè fwa

Sou yo, nou toujou jwenn viktwa

Nou se yon pèp ki gen listwa

Nou se yon pakèt renn ak wa[…]

Yo kolonize nou plizyè fwa

Boure sèvo n ak fatra, fè n dezakòde

Sa fè nou divèje

Se vre chenn lan te soti nan pye n

Men nou toujou esklav nan panse n.

Lire aussi : Perspective | Le Konpa mérite une place plus centrale dans la recherche universitaire

Outre Bossa Combo et Klass, de nombreux groupes Konpa de différentes générations ont exploré les manifestations de la négritude. D’ailleurs, la même année que la sortie de « Racines », le groupe phare Shoogar Combo a sorti « Afrique Guinin » sur l’album Ça Ou Ko Ouè.

Le groupe Skah Shah #1 a également mis en musique les souffrances des esclaves ainsi que l’origine africaine du peuple haïtien dans le tube titré « Sentiment » gravé sur l’album à succès For Ever, sorti en 1980 :

Ayisyen leve kanpe

Ouvè zòrèy nou pou nou tande

Fò n pa bliye kote n soti

Se pou nou toujou sonje ke nou se nèg Lafrik

Fò n pa plede ap goumen, nou tout gen menm rasin

Zansèt nou se esklav ke blan t ap mache vann pou fè tout vye travay

Ni Tousssaint Louverture, ni Dessalines te pase pa la.

On constate que le mouvement de la négritude dépasse les domaines politique, philosophique et littéraire pour s’exprimer aussi à travers la musique populaire, notamment dans le Konpa. Cette démarche vise à renverser les stigmates et à inculquer la fierté d’être noir et haïtien. C’est dans cette optique que s’inscrit la chanson « Kreyòl nou ye » du groupe Zenglen, parue en 2001 sur l’album Let It Groove :

Ayisyen yo! Antiyè yo!

Manman nou se Afrika

Faut pas n’oublier sa

Se Kreyòl ke nou ye

Faut pas nou konplekse

Se Kreyòl ke nou ye

Faut pas nou oublier.

Avec son premier grand tube « Fidèl », gravé sur son premier album An Nou Alèz sorti en 1990, Zenglen avait déjà affirmé son attachement symbolique à l’Afrique :

Sa k ka pran m pou m bliye rasin an mwen

Sa k ka pran m pou m bliye culture pa mwen

Ayisyen nou ye,

Se Kongo nou ye

Se nèg Nago nou ye.

Il convient de souligner que les Nagots (ou Nagô) auxquels le groupe Zenglen s’associe, sont une population africaine vivant principalement au Bénin. Ce pays de l’Afrique de l’Ouest et Haïti partagent une longue histoire culturelle à travers la traite négrière ainsi que l’importation du vaudou dans la société haïtienne. L’attachement à l’identité africaine est également exprimé dans la chanson « Sentiment » du groupe Skah-Shah, ainsi que dans d’autres œuvres majeures de ce groupe musical:

Se nèg ginen nou ye

Se nèg Dafrik nou ye

Fòk nou retounen […]

Afrika ki manman nou.

De la même manière, la chanson « Pale Kreyòl » du groupe Gabel, présente sur l’album G on Jan Pou w Ye en 2011, met en avant l’héritage noir à travers la langue créole. Par ailleurs, la promotion des valeurs de l’identité noire est au cœur du mouvement de la négritude :

Pouki n vle chanje sa nou ye

Fò n aksepte destine

Nou pè pale kreyòl

Poutan n se pitit kreyòl […]

Fò m chante kreyòl

Se bèl bagay.

Le mouvement de la négritude cherche également à valoriser la culture des peuples noirs en réaction au colonialisme et à la perte de repères culturels. Il s’intéresse aussi à l’identité ethno-socioculturelle de ces peuples.

L’utilisation de la langue maternelle ou l’intégration de termes et d’expressions propres aux peuples noirs dans les langues utilisées quotidiennement sont des moyens d’affirmer cette culture.

Lire aussi : Richie explique ce qui guide ses choix linguistiques dans ses œuvres | Perspective

Ainsi, dans l’interprétation de la chanson « Kreyòl Nou Ye », les musiciens du groupe Zenglen adoptent l’accent du créole antillais (faut pas, n’oublier sa…) afin de mettre en valeur la diversité au sein du créole, d’une part; et l’album Lalin ak Soley du groupe Zafem se distingue comme une œuvre majeure en ce sens, notamment par l’entremise de la chanson « Ati Sole », d’autre part :

M ta manje mayi, pwa kongo ak pitimi[…]

Zile a pa anpil

Men l kale moun pil sou pil

Bouch nou bon nan Tonm-Tonm kalalou

Depi n manje l nou sou lanmou

Sa se moun peyi mwen.

À travers ses thématiques et ses références culturelles, Lalin ak Solèy rend hommage à la richesse et à la complexité de la culture haïtienne. Des extraits tels que « Cheri w se fanm ki gen kle badji m », « Sanble w sou genlè w bwè yon vè zo devan » ou encore « M konnen m ba w traka fè w jete dlo » illustrent les pratiques culturelles haïtiennes.

En outre, la préservation et la transmission des rituels, des traditions, des contes et des légendes africains, sont des manifestations de la culture noire et de son héritage. C’est une pratique de la négritude qui visait à combattre l’aliénation culturelle. Implicitement, le groupe Zafèm inculque les traditions haïtiennes à ses nombreux fans à travers « Ati Sole » :

M anvi tire kont

Bay blag bouki ak ti malis

M ta veye Anjelis

Pou m fè jwèt kach kach liben

Lòt filing ke m pi renmen nan vi m

Se al plonje nan Basen ble […]

De fait, le titre « Ati Sole » est un hymne à la culture noire. Le rejet du français perçu comme la langue du colon, au profit du créole est aussi évident dans l’expression musicale Konpa. Dans « Pale créole », une forme de Konpa Manba exécuté par Rodrigue Milien en 1980, on constate un militantisme créolophone :

Gen moun ki rele m yo di m Rodrigue : « poukisa w pa pale franse ? »

Gen moun ki rele m yo di m Rodrigue : « poukisa w pa chante franse ? »

Mwen se Ayisyen ki eklere, nèg nwè, ti zòrèy anraje

Dans plusieurs extraits de cette chanson, Rodrigue Milien s’associe symboliquement à l’Afrique non seulement par l’entremise du créole, mais aussi de leur apparence physique. D’ailleurs, il s’identifie comme « nèg nwè, ti zòrèy », des expressions qui font partie du patrimoine linguistique et culturel de la communauté afro-descendante au même titre que « Tèt grenn, nen plat et jansiv vyolèt ». Dans cette optique, Rodrigue Milien vise à valoriser la race noire sous toutes ses coutures.

De plus, le mouvement de la négritude s’oppose clairement aux stéréotypes et préjugés hérités du système colonial, qui ont historiquement placé les Noirs dans un rôle d’infériorité.

Dans l’imaginaire occidental, la couleur noire est souvent associée à la mort, au deuil, à la peur, à l’inconnu ou au néant. La chanson « Préjugé » du groupe Tabou Combo, présente sur l’album Cé Konsa Cé Konsa / Partagé sorti en 1982, dénonce haut et fort ces discriminations et représentations négatives :

Lè w se mechan yo di kè w nwa

Lè yo pa wè yo di l fè nwa

Lè yo andèy yo abiye an nwa

Lè w se demon koulè w se nwa

Ala traka pou koulè nwa sa a se yon koulè yo maltrete

Se pou nou tout kolabore yon jou konsa y a respekte n.

Dans cette chanson, les musiciens de Tabou Combo dénoncent ceux qui continuent de propager le racisme et diverses formes de discrimination contre les populations noires. Ils encouragent également ces populations à revendiquer leur légitimité dans le monde, notamment au sein des sociétés occidentales :

Eske g on lwa de la nature ki di lè w nwa fò w pase mizè?

Èske g on lwa Bondye kreye ki di lè w nèg pou w pa janm heureux?

Fòk nou pa kite les méchants mennen nou

Annnou gade kote sa soti

Pou nou kapab leve fyète n

Pou nou sipann mache tèt bese.

Cette production de Tabou Combo s’inscrit dans la droite ligne de l’ouvrage de Joseph Anténor Firmin, De l’égalité des races humaines, paru en 1885. Ce texte, qui est un plaidoyer en faveur de la race noire, s’oppose aux idées racialistes d’Arthur de Gobineau. Ainsi, De l’égalité des races humaines de Firmin, tout comme la chanson « Préjugé » de Tabou Combo et tant d’autres chansons Konpa, constituent un jalon fondamental dans la confirmation de l’égalité et de la dignité des peuples noirs, et ce, à travers le monde.

Dans le même esprit de promouvoir l’identité et la liberté des peuples noirs, le groupe Tabou Combo a réinterprété en 2010 sur l’album Konpa To The World la célèbre chanson « Indépendance Cha Cha », symbole de la bataille pour la libération du continent africain. Exécutée en juin 1960 par Grand Kallé avec son orchestre African Jazz, durant la période de la décolonisation de l’Afrique, cette œuvre a été réinterprétée par la bande à Shoubou sous le titre « Indépendance Cha-Cha / Rumba Liberté » à l’occasion du cinquantenaire des indépendances des pays africains francophones, dont la République démocratique du Congo (RDC) :

Nan Soweto, nan Kongo

Gason tonbe kou 2 gout dlo […]

Ala mizè yo fè n pase, paske zansèt nou reklame

Egalite, fratènite ak libète nan yon sosyete

Endepandans pa tolerans

Li vin avèk anpil soufrans

Yo fè n peye avèk vanjans

Pou nou pa janm gen delivrans

À travers cette œuvre artistique, Tabou Combo rend hommage tant à l’Afrique qu’à ses personnalités marquantes. Comme le souligne Yves Joseph (Fanfan Tibòt) :

« Cette chanson est dédiée à nos frères de l’Afrique et à la mémoire de Patrice Emery Lumumba, qui a donné sa vie pour une cause à laquelle il a cru. »

Par ailleurs, le Konpa ne s’inscrit pas dans un registre de musique explicitement militante tel que le mouvement Rasin ou le Rap Kreyòl en Haïti.

Toutefois, à sa manière, cette musique contribue à une dynamique de résistance identitaire. En ce sens, de nombreuses chansons Konpa interagissent avec Ainsi parla l’Oncle (1928) de Jean Price-Mars, considéré comme le premier manifeste de la négritude haïtienne. Cet ouvrage, tout comme beaucoup de chansons Konpa, défend les traditions afro-haïtiennes, le vaudou, et les folklores populaires en tant qu’éléments d’authenticité de l’identité noire.

Cette liste non exhaustive de chansons Konpa met en avant, d’une part, les faits historiques de l’esclavage et, d’autre part la domination sous différentes formes des pays occidentaux envers les peuples afrodescendants.

En termes plus précis, ces œuvres traitent la violence physique infligée aux personnes noires et la violence symbolique, au sens de Pierre Bourdieu, à travers des discours, des représentations et des organisations de la société.

En définitive, selon Aimé Césaire, qui définit la négritude comme « la simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture », il n’est pas exagéré de dire que le Konpa, au cours de son évolution depuis les années 1960 jusqu’à nos jours, continue d’incarner cette vague de réaffirmation identitaire et culturelle du mouvement de la négritude.

Par : Nazaire Joinville

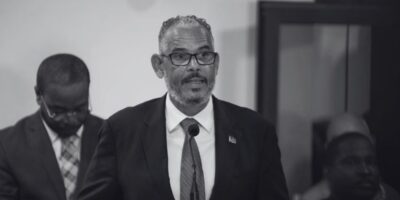

Couverture |Photo de groupe de Bossa Combo utilisée comme couverture de l’album Racine, sorti en 1972. Source : Discogs

► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com

Gardez contact avec AyiboPost via :

► Notre canal Telegram : cliquez ici

►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici

►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

Comments