Le présent ouvrage concerne à juste titre les formes de fragilisation des « espaces » menées par les « politiques de l’insécurité ». Vu que l’auteur s’est lui-même attelé à la restitution de sa pensée se déployant – ce qui est un travail témoignant d’un grand souci de cohérence et d’attention à soi, à son propre effort de produire du sens

Dans l’introduction aux « Politiques de l’insécurité », Géraldo Saint-Armand a marqué une pause pour reconstituer ou faire état de ce qu’il a déjà entrepris comme parcours dans son projet de rendre intelligible l’expérience historique, politique, économique et culturelle de la société haïtienne. Selon Saint-Armand, la société haïtienne, comprise comme une « société des notables », est frappée par la « tyrannie de l’insouciance », laquelle tyrannie devient un cadre théorique majeur pour saisir la temporalité des « élites » qui ont accès au pouvoir ou au destin de la communauté politique haïtienne.

Evidemment parler d’insouciance c’est à la fois se référer à une pensée du « souci de soi » (Foucault, 2013, 2016, 2017) qui mobilise une solidarité indéniable entre temps et intériorité, à la question du bien-vivre et de la pensée. L’espace de cette préface ne me permet pas de montrer cette solidarité, mais il est clair que la préoccupation principale de Saint-Armand se présente clairement dans cette perspective.

Alors, il est important de remarquer que cette préoccupation sociologique, anthropologique et philosophique constitue en arrière-fond un apport original aux sciences sociales haïtiennes qui se sont perdues souvent dans des formes de structuration des manières socio-économiques et politiques saisies par les luttes des classes ou la confrontation des groupes sans se préoccuper des expériences vécues ou de la « vie quotidienne » (Bégout, 2005; Schutz, 1987).

Un tel angle de vue ne pourrait que conduire à la prise en charge des quotidiennetés des individus ou des citoyens et mener au constat que la « Tyrannie de l’insouciance » n’est que le noyau du dispositif politique qui produit des formes de fragilisation des vies, des temps et des espaces.

Le présent ouvrage concerne à juste titre les formes de fragilisation des « espaces » menées par les « politiques de l’insécurité ». Vu que l’auteur s’est lui-même attelé à la restitution de sa pensée se déployant – ce qui est un travail témoignant d’un grand souci de cohérence et d’attention à soi, à son propre effort de produire du sens – je me propose plutôt de produire une lecture plus libre qui vise à schématiser ce qui est présenté par lui avec des détails sociologiques et anthropologiques touffus.

Pour faciliter une entrée au lecteur, je présente l’ouvrage à partir de cet angle : l’État moderne s’est constitué par l’invention de zones où il déploie sans conséquences juridiques et éthiques ses violences. C’est là l’un des aspects de la politique ou de l’économie de la colonisation par le vice, les politiques de l’ingérence, de l’insouciance. De ce constat, il faut tirer cette conséquence immédiate : la modernité, politique ou philosophique ou économique, s’est constituée au moyen d’un « partage des eaux », le partage en monde européen et en colonie, d’où est tirée la société haïtienne pour le profit et le bonheur des « élites » européennes.

Le philosophe Jean Waddimir Gustinvil avait présenté cette division, à partir de sa lecture de Hannah Arendt, en « monde » et « désert », qu’il n’a pas toutefois installé dans son ambiance historique et anthropologique européenne qui aurait rendu compréhensible cette division. La modernité se constitue de « monde » (l’Europe) et « déserts » (les colonies) ; telle est l’idée centrale à laquelle il faudrait ajouter que cette modernité arpente le monde à partir du manichéisme chrétien qui fait qu’il y a « eux » et les « autres », eux se plaçaient du côté de la civilisation et du salut et les autres du côté de la barbarie et de la « chute ».

Par ailleurs, ce qui n’est pas clairement dit par Saint-Armand et qu’il est important d’expliciter afin de mieux comprendre l’imaginaire qui rend possibles ces politiques de production de « lieux » ou d’extériorité est que l’État haïtien, entravé dans l’imaginaire de la philosophie de l’histoire, de l’anthropologie coloniale, a reproduit le schème du discours colonial en reconstituant la territorialité haïtienne en celle d’ « oasis » et de « désert », en celle de havre de paix et celle de violences inouïes, en des villas des « quartiers résidentiels » des « ghettos » des « quartiers populaires ».

Il faut à ce niveau faire au moins deux considérations pour mieux comprendre d’une part le schéma colonial de la formation des espaces hiérarchisés en espaces de paix et ceux de violence, qui prennent forme dans les « politiques de l’insécurité », à l’œuvre dans le dispositif capitaliste esclavagiste dont s’érigent en héritiers paresseux, sans posture critique préalable de l’État haïtien et ses « élites ». Ces considérations permettront de mieux rendre compréhensible ce que construit Saint-Armand comme mise en œuvre des politiques de l’insécurité.

D’une part, il faut poser la politique de l’insécurité comme inhérente à la formation de l’État moderne. Norbert Elias, dans « La dynamique de l’occident » (1975), retrace dans une perspective de sociologie historique – plus éclairante que les fictions théoriques et abstraites des philosophes contractualistes qui, eux aussi, se sont préoccupés de penser la formation de l’État – à la formation des États modernes sous fond de conflits et d’expropriation.

Selon Elias, l’État moderne découle d’une dynamique de concentration de territoires qui procède par expropriation et luttes entre les seigneuries, qui se sont instaurées à l’émiettement du Saint Empire germanique. C’est dire que la constitution des États modernes se réalise par adjonction des terres émiettées qui se trouvaient sous l’autorité d’un seigneur triomphant. D’autre part, ce seigneur ayant consolidé les terres a jugé bon de centraliser son pouvoir – ce qui n’est qu’une autre étape du souci de consolidation de terres qui seront travaillées au profit d’un centre politique plus étendu et plus complexe – autour d’une administration centrale qui devra assurer la protection des sujets et le prélèvement des impôts pour l’entretien des activités collectives.

À partir de ces premières considérations de sociologie historique, je comprends que l’État moderne est le produit d’affrontement et ne pourrait mener la vie paisible qu’en se maintenant dans un élan constant de guerre. C’est particulièrement dans cette ambiance qu’on peut comprendre la préoccupation de Hugo Grotius (Grotius, 1999, 2013) lorsqu’il publie Le droit de la guerre et de la paix et Mare bellum : tous les deux ouvrages ont la guerre comme thématique centrale.

Par ailleurs, le concept de l’État que je cherche à restituer afin de rendre les propos de Saint-Armand plus accessibles aux lecteurs serait incomplet si je devrais m’arrêter aux seules considérations inspirées de Norbert Elias. Il faut prendre en compte le constat de Carl Schmitt sur la contemporanéité de la formation des États européens et la colonisation ou la construction des colonies dans les Amériques notamment. Carl Schmitt constate avec raison que les États européens, au moment même qu’ils s’instituent, inventent les terres extérieures, appelées colonies, en vue de se consolider et s’enrichir. Cette consolidation ne prend plus, toutefois, la forme de regroupement de seigneuries, mais d’occupation de nouvelles terres et mises en servitude des hommes qui y vivaient. Elle prend racine dans la division préalable opérée par le pape Alexandre VI attribuant des terres aux puissances impériales européennes et dans les pratiques de guerre entre ces puissances qui se sont entendues de transporter leurs inimitiés au-delà des frontières de l’Europe chrétienne.

Cette guerre déplacée des contrées européennes vers les colonies a aussi pour vertu d’occuper la vie des citoyens qui, absorbés par les situations de guerre ou d’insécurité nationale ou individuelle, produisent peu de demandes à leur État. Dans d’autres cas, ce sont les États eux-mêmes qui cherchent à se débarrasser de leurs citoyens encombrants (prisonniers, hommes ou femmes de mauvaises mœurs, des malades, etc.) en les envoyant sur les champs de batailles ou dans les colonies.

Donc la guerre, exportée ou non, constitue une forme de gestion des vies ; elle est donc une biopolitique qui vise uniquement la tranquillité de l’État et de ses élites. Donc, de manière schématique, il est possible de comprendre que les États modernes ont pris naissance par une unique préoccupation déclinée en trois modalités politiques, économiques et anthropologiques : se consolider en regroupant les seigneuries, se consolider en hiérarchisant les espaces et en déplaçant les querelles selon cette hiérarchisation, enfin se consolider en faisant de la guerre l’occupation centrale des citoyens. Qu’en est-il de l’État haïtien et de ses élites ?

Telle est la question à laquelle sont consacrés tous les détours du livre de Saint-Armand. Mais une autre considération qui n’est pas tout à fait explicite dans le livre mérite d’être signalée avant d’en venir à la réponse de l’auteur. Si l’État haïtien procède à la même politique de l’extériorisation que les États modernes européens, c’est parce qu’il s’est retrouvé dans la construction de cette politique de l’extériorisation. Or l’État haïtien est le produit de cette extériorisation. Autrement dit, comment un État, produit de telles pratiques, en vient-il à produire à son tour les pratiques qui l’ont institué ? Ma question présuppose l’idée que l’on s’insurge contre les mauvaises pratiques même lorsqu’elles seraient fondatrices. Pourtant, cette question ainsi formulée semble ignorer les formes de sédimentation qui structurent les pratiques et les rendent par moment peu créatives ou originales. Donc, il faut avoir recours aux pratiques sédimentées pour comprendre les reprises par l’État haïtien des pratiques d’extériorisation qui donnent lieu aux politiques de l’insécurité. Avant tout, il faut poser que l’État moderne, qu’il soit colonial esclavagiste ou postcolonialiste est marqué par les traits que j’ai dégagés : l’expropriation, la centralisation, l’extériorisation avec en arrière-fond une réalité originelle qui le hante, son émiettement ou sa balkanisation qui renforce ses pratiques insécuritaires à ses marges (les autres États, les autres peuples, ou dans le cas haïtien, la paysannerie, les quartiers populaires, etc.), donc la présence aussi sur son territoire de la hiérarchisation des espaces (dans la société haïtienne, on a la « ville » : dans la ville les quartiers résidentiels et les ghettos et le « pays en dehors »). Déployant sa logique dans les marges, il est indiscutable que l’État subalterne comme celui d’Haïti redouble d’imaginaire modernisateur ses pratiques de marginalisation, ses instrumentalisations des émotions des citoyens. Ne s’offrant pas d’espaces autres pour déverser ses violences et querelles, il s’en prend plus brutalement que les autres États européens à ses propres citoyens relégués dans les marges, devenues déserts infernaux.

Il y a lieu de mettre à jour un paradoxe pour comprendre cette tendance de l’État haïtien à produire de manière criante des formes de vie bestialisée. Le paradoxe consiste à dire que, d’une part, l’État haïtien est né de la marge coloniale et n’a eu pour matière de sa constitution que la violence, la dénégation des droits de ceux qu’il est appelé à extérioriser pour rendre possible sa propre existence en tant qu’État. Donc, sans imaginaire réel ou culture réelle des droits (objectifs ou subjectifs), il se déploie selon la logique de son espace d’inscription et d’évolution, la violence, la dénégation des droits, la toute-puissance et la bestialisation des vies humaines, etc. Il est à comprendre que cet État, sans tradition intellectuelle théorisant son fondement, sa nature, ses sources de légitimation et son sens, sans ressources éthiques qui auraient proposé des balises contre les dérives bestialisantes, invente une nouvelle forme de politique qui prend la tournure hyperbolique des États modernes dans leur élan altér(is)ant (=altérant et altérisant). Tel est le cadre anthropologique d’auto-institution de l’État haïtien, habité par le spectre de l’altérité coloniale (que j’appelle lors d’une discussion avec Saint-Armand l’ « alteropathie ». Il s’agit ici de l’autre blanc, formé à la science occidentale, etc.), qu’il cherche à reproduire sans les ressources requises, donc avec les moyens du bord et les préjugés européens blancs et chrétiens. C’est ce décalage entre les moyens politiques indisponibles et la reprise des idéologies racistes ou racialistes de l’Europe chrétienne qui doit permettre de trouver le vrai nom de l’État haïtien et de ses « élites » qui ne représentent pas seulement le monstre le plus froid, il est le monstre qui s’ignore dans les eaux mythiques d’où viennent les monstres de l’origine, les monstres qui vivent du chaos, des turbulences et de la chair des vivants.

Géraldo Saint-Armand se propose de débusquer l’État haïtien et ses « élites » pataugeant dans ces eaux primordiales où la violence n’étant pas encore saisie par le droit pour la contenir se déploie, se dirige vers l’extérieur d’elle-même pour broyer les plus faibles, les plus affaiblis. Dans cette ambiance politique et économique, dépourvue d’une tradition de réflexion éthique qui pose l’homme comme grandeur infinie dont son instrumentalisation est vécue comme scandale, comme drame, la vie de certains hommes ne compte pas. Dans la marge, comme autrefois dans les colonies et aujourd’hui dans les quartiers populaires et la paysannerie haïtiens, la vie ne compte pas. L’État et ses « élites » transposent les insécurités et profitant des formes diverses de fragilisation qu’il inflige aux citoyens, essentiellement paysans, héritiers des esclaves représentant le groupe des extrêmes-extériorisés.

Toutes les politiques économiques et publiques, toutes les politiques culturelles et sociales ne seront que la mise en œuvre du grand dispositif remâché ou recyclé au besoin des élites subalternes, extériorisées (mais noyées dans la hantise de l’autre jusqu’à s’oublier et oublier son lieu d’enracinement) auxquelles on a abandonné l’économie de la marge : la contrebande, la corruption outrancière, la sous-traitance ; la sous-culture, qui confond la maitrise d’une langue coloniale à la science tout en la dressant en mécanisme de mystification.

Géraldo Saint-Armand permet donc de faire d’une part l’ « archéologie » de ces pratiques réifiantes au profit des élites qui s’arc-boutent à l’État en le détournant de sa vocation d’instituer un ordre commun, un ordre éthique de sauvegarde de la dignité humaine et un ordre politique, administratif de mise en œuvre de l’égalité comme condition fondamentale de la politique. Je ne pourrai que saluer avec vigueur ce travail audacieux et courageux qui ne prend pas le détour de la langue de bois, mais nomme sans ambages les noms des difficultés auxquelles est confrontée la société haïtienne.

Ce travail mérite aussi toute mon admiration quand je prends en compte les conditions de production d’œuvre aussi dense, structurée autour d’un argumentaire serré et d’un souci de vérité qui appelle constamment l’auteur à s’appuyer sur des faits sociologues, anthropologiques, économiques et politiques de manière à bien calibrer ses propos et écarter les réfutations, probablement de mauvaise foi, de certains contempteurs qui seront nombreux.

Par : Edelyn DORISMOND

Professeur de Philosophie au Campus Henry Christophe de Limonade et également à l’École Normale Supérieure de l’Université d’État d’Haïti.

Ex Directeur de Programme au Collège Internationale de Philosophie

Responsable de l’axe 2 au LADIREP

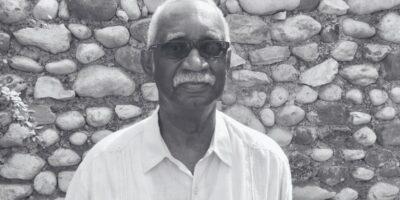

Couverture : Photo de couverture du livre Politiques de l’insécurité de Géraldo Saint-Armand. Source : Geraldo Saint-Armand

► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com

Gardez contact avec AyiboPost via :

► Notre canal Telegram : cliquez ici

►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici

►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

Comments