Cet article analyse la logique de la dette imposée par la France et souligne que Boyer l’accepte pour préserver les privilèges traditionnels des « anciens libres ». Dette de l’État, et non de la nation, elle accentue la fracture entre les élites urbaines et la majorité rurale.

Tandis que l’économie mondiale du XIXe siècle marginalise la Caraïbe, ceux qui en Haïti se définissent comme « habitants » développent une contre-plantation vivrière, base d’un projet décolonial solidaire et autocentré.

L’article met en relief les points essentiels de la politique de Dessalines (abrogation de la dépendance coloniale, réaménagement du territoire et développement du marché interne) et conclut que la dette de 1825 ouvre la voie à l’Occupation américaine de 1915. L’enjeu actuel est donc d’éviter un résultat du même genre.

Introduction

Lè m te gad polis, mwen te bliye manman m ! (« Policier ! J’ignorais ma mère ! ». Refrain du clairon « La diane » qui réveille la caserne tous les matins, tel que traduit en kreyòl)

La souveraineté absolue de droit divin que s’octroie les rois de l’Europe considère légitime l’exploitation à outrance de leurs sujets pour maintenir et reproduire leur pouvoir et leur train de vie.

Seules les réserves imposées par la force et les pressions des seigneurs féodaux, potentiels prétendants au trône, limitent leur pouvoir par un contrat qui définit la souveraineté et de fait ce qu’est l’État, au sens propre du terme. Les rivalités entre les différentes cours royales et les guerres qui s’en suivent, augmentent les misères de leurs sujets qui, à l’aube de la Renaissance, partent coloniser l’Amérique.

Les États, qui s’approprient les territoires du « nouveau monde », y débarquent, convaincus de leur absolutisme traduit, en grande partie, par le Système de l’Exclusif. Aucune réserve de forces politiques institutionnalisées ne limite l’exercice du pouvoir des bureaucraties qu’ils y dépêchent. Leur pillage des ressources humaines et matérielles n’a de limites que leurs besoins et leur capacité de les transporter en Europe.

Avec le passage du temps, leurs représentants et leurs auxiliaires dans les colonies articulent une certaine force politique et avec une habilité croissante défendent leurs intérêts particuliers. Les métropoles respectives se voient obligés de composer, au gré de leur pouvoir sur l’échiquier international.

Mais, puisque dans l’exercice de leur souveraineté absolue ils possèdent tout, chaque concession réclame un paiement en contrepartie. Dans ce cadre, la métropole demeure convaincue que l’indépendance d’Haïti, en principe un non-sens, exige compensation.

Les privilégiés du pays conviennent, par leurs actions, que cette compensation est due, car leur prééminence sociale et leur existence même ne se doivent qu’à l’absolutisme du pouvoir colonial. Ils en sont tellement convaincus qu’ils proposent eux-mêmes le montant de la quittance.

Jean Casimir | Tout moun se moun : le projet impérial dévoilé

Cependant, ce qui échappe tant aux débiteurs qu’aux créanciers, c’est que la colonie possède, dès sa fondation, des forces politiques non institutionnalisées, bâillonnées ou invisibilisées et criminalisées par l’absolutisme du pouvoir. La présence de ces forces souterraines transforme la colonisation en colonialisme, à savoir en exploitation d’une nation en germes par un État autre.

L’administration publique, qui se détache en 1804 de l’État français, ne crée pas la nation haïtienne. La nation, existe et bourgeonne avant, et indépendamment de l’État d’Haïti, à partir de la cohésion des individus exploités, originaires d’une multiplicité d’ethnies en provenance du golfe de Guinée. Cette cohésion absorbe les « petits Blancs » qui les reçoivent au milieu du XVIe siècle et les couches urbaines exploitées, ainsi que les privilégiés eux-mêmes, surtout lorsque la communauté internationale leur tourne le dos dans la deuxième moitié du XIX e siècle.

Cette administration publique qui se fait appeler l’État de 1804, se détache de l’administration coloniale française. En évitant de rompre avec elle, elle tend à réduire l’indépendance nationale à une autonomie interne et à se superposer à la nation toujours en formation.

Le problème non résolu du confit entre l’administration de l’État et la nation, que nous confrontions en 1825, est encore plus aigu aujourd’hui. Avec humilité, nous sommes en train de résoudre la crise actuelle dans l’anarchie jusqu’à date ou dans une apparente passivité, mais surtout dans la plus grande des souffrances, avec conscience de la peine que nous cause la dislocation de notre corps social. Bon gré malgré, nous analysons la dette de 1825 avec la fierté et la modestie que nous imposent les déchirements et les tristesses qu’aujourd’hui nous éprouvons le long de notre calvaire.

Les catégories sociales coloniales

Pour saisir le sens et la logique de la dette et pourquoi le gouvernement de Boyer (1818-1843) accepte cette charge, il convient de brosser les personnages qui agissent et leur contexte.

- Les premiers français à s’établir à Saint-Domingue sont des marginaux qui colonisent l’île de La Tortue et la côte occidentale de la terre ferme. Ils s’appellent des Harassés par les autorités espagnoles de la partie orientale, ils sollicitent l’aide de la Cour à Paris.

- Les représentants du pouvoir de l’État et la bureaucratie militarisée, dépêchés de Paris, transforment la colonisation en colonialisme, et répondent de l’ordre public. Chargés d’extraire les richesses de Saint-Domingue, ils surplombent les classes sociales qu’ils créent dans l’ensemble colonisé et installent les bénéficiaires de l’esclavagisme.

- Avec l’épanouissement de la plantation esclavagiste, les premiers habitants deviennent, des blancs pauvres, appelés Petits Blancs ou Blancs manants. Les bénéficiaires ou acquéreurs de concessions de latifundia s’identifient comme des Grands planteurs ou Grands Blancs. Les uns, nobles et riches Français, proches du pouvoir royal, sont des habitants absentéistes, qui, de la métropole étant, orientent la politique colonialiste. Les autres, des habitants résidants, tâchent d’obtenir toujours plus d’autonomie et de participer au gouvernement colonial, sans rompre leurs attaches colonialistes.

- La bureaucratie militarisée se fait assister par des esclaves qu’elle affranchit, des intermédiaires traditionnels dont la fonction essentielle au maintien de l’ordre colonialiste leur mérite, en échange, des privilèges mineurs. Les villes portuaires sont leur siège par excellence. Le secteur inclut les gens de couleur (libres, nés de parents libres), les mulâtres et les Noirs libres, qui se chamaillent autour de la fameuse question — urbaine et coloniale — de couleur. On y distingue les affranchis libérés avant l’émancipation générale de 1793 ou anciens libres (ce sont les affranchis proprement dit) et les nouveaux libres, libérés après cette date et plus proches des couches populaires.

- Les esclaves ou plus correctement les captifs à convertir en esclaves, en provenance du Golfe de Guinée, précédés d’esclaves blancs ou engagés : qui se battent, en principe, pour la rupture de toute tutelle coloniale (interne) ou colonialiste (internationale). On les subdivise en commandeurs et esclaves à talents, généralement créolisés (qui en échange de privilèges encore plus médiocres que ceux des intermédiaires affranchis), aident au fonctionnement du système de plantation ; et en esclaves proprement dit, dont les deux tiers arrivent directement du golfe de Guinée peu avant les guerres de l’indépendance. L’usage indispensable de violence crue met en évidence le marronnage potentiel qui les définit et établit leur hantise de l’autonomie et d’une l’indépendance sans restriction, même dans l’isolement complet. À tel enseigne, ils s’identifient, après l’indépendance comme les habitants du pays ou « gens d’en dehors » ; l’on peut supposer, en dehors de la ville colonialiste.

Entre les Platons et le Bois Caïman

Le contraste entre les Platons et le Bois Caïman nait de prime abord de l’opposition entre les mornes et la plaine. Dans le premier environnement éclot la société villageoise dirigée par les captifs insurgés que la ville préfère appeler des marrons pour s’imaginer une solution de continuité entre le travailleur captif et sa sœur ou son frère qui se libère et s’installe hors de sa portée.

L’insurrection des captifs de la région de Port-Salut, six mois avant que l’insurrection dite « générale » n’éclate dans le Nord (Voir Carolyn Fick, The Making of Haiti, The Saint-Domingue Revolution from Below), organisée par des chefs captifs créoles ou créolisés est beaucoup mieux connue.

Elle est célébrée comme l’amorce de la Révolution Haïtienne. Celle-ci se couronne de succès, après la défection de généraux anciens libres, venant de la maréchaussée. Leur association au groupe d’esclaves à talents et commandeurs de la plaine du Nord qui dirigent « l’Insurrection générale » se donne lorsque leur arrive l’information des tueries de Richepanse en Guadeloupe et du rétablissement de l’esclavage.

L’élite militaire, composée de ces esclaves à talents et des anciens de l’armée et de la police coloniales, dirige l’armée indigène, qui s’installe au pouvoir après une purge en règle de l’élite autonome de captifs insurgés. Elle ne compte pas pour la relance de la plantation sur la participation de la population locale devenue « des cultivateurs » et non « des habitants » comme ceux-ci l’affirment. Les principes et normes de la militarisation de l’agriculture ou caporalisme agraire synthétisent leur projet politique. L’immolation des Généraux Moïse et Charles Bélair et son épouse Sanite, ainsi que la purge des leaders les plus connus des armées autonomes de captifs insurgés du Nord le met en évidence. On peut citer parmi ces derniers : Makandal, Makaya, Lamour Dérance, Sans Souci, Alahou. L’assassinat de Dessalines au Pont-Rouge, continue cette purge, comme on le verra.

Opinion | Jean Casimir : Les exclus de l’armée indigène

Coupée des métropoles européennes, l’administration publique après la mort de Dessalines ne peut se doter des ressources indispensables à la relance de l’économie de plantation ; sans des forces armées étrangères elle ne peut avoir raison de l’opposition même passive des subordonnés. Car les anciens libres avec Toussaint, Christophe, Pétion et Boyer mettent en pratique des variantes d’une même politique d’autonomie mitigée.

Les gouvernements de Toussaint, Pétion et Boyer négocient avec l’État français, tandis que Christophe opte pour les Britanniques. Ils conservent l’influence économique et idéologique des villes portuaires et la prééminence du système de plantations d’exportation de denrées agricoles.

De l’ascension de Toussaint à la reconnaissance de l’indépendance par la France en 1825, une chute progressive des exigences d’autonomie de l’administration publique est claire. Acculés par les pressions des anciens captifs ou nouveaux libres, qui menacent des privilèges acquis durant la période de colonialisme stricte, les anciens libres se rapprochent le plus possible du bercail.

La presqu’île du Sud ne comptant pas une zone de plantations aussi structurée que celle de la Plaine du Nord, ne vit pas la formation d’une élite dirigeante de cette extraction, capable de coopter leur mouvement. Les chefs des captifs insurgés, loin de connaître de purge de la part des anciens libres, construisent le Royaume des Platons dont les forces devancent celles des insurgés de la Plaine du Nord.

Le bonheur vivrier des bourgs jardins (Titre emprunté des formulations classiques de Leslie Manigat et de Georges Anglade)

Dans l’ombre de Toussaint, Dessalines, son ancien esclave et assistant, prend sa relève après son arrestation. C’est un nouveau libre, le plus radical des « Pères de la Patrie ».

Faisant le pont entre les anciens libres et les masses opprimées, il s’en prend aux principes mêmes de l’aménagement colonial du territoire et à la prédominance du commerce internationale. Quoique de profonde influence dans la pensée haïtienne, son régime doit cependant se classer parmi ceux des gouvernements éphémères. Il se fait assassiner deux ans après la victoire qu’il organise contre les forces de Leclerc, par une coterie d’anciens libres.

Sa politique agraire visant la participation des captifs à la propriété terrienne, sa politique de réaménagement du territoire, réduisant l’importance des villes portuaires et plaçant sa capitale à Marchand, en attendant de la transporter sur l’habitation Lamour Dérance, en plein centre de l’île, s’en prend frontalement à leurs intérêts. Finalement, sa politique économique désire confier aux Chambres de Commerce haïtiennes les échanges externes, mettant fin aux dégâts causés par la contrebande, source permanente de corruption à tous les niveaux et d’enrichissement incontrôlé des anciens libres urbains. (Vertus Saint-Louis, « L’assassinat de Dessalines et le culte de sa mémoire », São Luis MA, Revista Brasileira do Caribe, Brasil)

L’assassinat de Dessalines à l’entrée de Port-au-Prince n’a aucun impact dans la population urbaine et, de fait, sa mémoire est effacée des registres officiels jusqu’au gouvernement du général Pierrot, époux de Fatima, la manbo du Bois Caïman, le second nouveau libre à gouverner le pays.

Immédiatement après son assassinat, les habitants du Sud réagissent avec Jean-Baptiste Perrier, dit Goman, ce leader formé au Royaume des Platons et prennent les armes et établissent le Grand Doko, un véritable État dans l’État, allant des Baradères à Tiburon. Le Grand Doko, comme une entité identifiable, dure deux ans de plus que la présidence et le règne de Christophe (1807-1820), mais sans que la version officielle de l’histoire ne le note avec la même emphase.

Du témoignage de Boyer, en partant en campagne contre lui, après le suicide de Christophe et sa conquête de son Royaume, Goman sorti du Royaume des Platons, est « cet homme qui avait déjà passé une partie de sa vie à être marron dans les bois. » (Auguste Magloire, Histoire d’Haïti, 2e partie)

Plus tard, dans cette région qu’il organise, émergent Acaau et son Armée Souffrante, qui amorcent les guerres civiles responsables de la chute de Boyer. Acaau s’appuie sur les Piquets, habitants de la région, que retrouve Salnave (1867-1869) dans sa lutte avec les masses féminines des villes (les Madan Sara) contre les grands planteurs du Nord (les Gran Don) et leurs associés, les cacos.

L’économie villageoise du Gran Doko (la contre-plantation) nait d’un refus actif de la logique des Temps modernes par les insurgés captifs. Elle crée un espace de survie et de création contraire à la vie dans un système de plantation où se détruit et se consomme littéralement l’existence même du captif. Hors du contrôle direct de l’État et de ses auxiliaires, les captifs élaborent d’autres formes d’organisation de la vie. Ces espaces (les jardins, les lakou, les petites exploitations vivrières, les demanbre et les communautés rurales) nourrissent la population, créent de nouvelles pratiques culturelles et religieuses, et reconstruisent un nouveau sens du collectif. Loin d’être une économie de subsistance, et une économie informelle, la contre-plantation rend possible une économie autocentrée plus en mesure de négocier ses intérêts avec la société et l’économie internationales, parce qu’appuyée sur une souveraineté alimentaire autogérée.

Quoique fragile, le bonheur vivrier des bourgs-jardins repose sur l’édification d’un monde social, politique et spirituel dans la solidarité, l’égalité relative, la mise en commun des terres et des travaux, et sur des valeurs issues des traditions africaines revalidées dans les conditions locales de vie. Dans ce cadre, se conçoit toute une nouvelle sémantique et une nouvelle syntaxe qui modifient la langue créole léguée par les premiers français établis sur l’île et la mémoire historique propre du peuple haïtien.

Cette stratégie de résistance de longue durée représente la capacité des Haïtiens à se réapproprier l’espace, le travail et les connaissances (la culture) malgré les pressions extérieures. Elle est le noyau de son projet décolonial, où s’affirme sa dignité, sa souveraineté et la créativité face aux logiques capitalistes et racistes mondiales. Elle s’oppose diamétralement à la vie privée urbaine qui essaie de répondre aux patrons du monde eurocentré et n’arrive à dépasser qu’à grand peine les frontières de la vie publique.

Rupture des gouvernements et de la nation

Il ne faut peut-être pas chercher plus loin pourquoi Boyer accepte la dette sans besoin de consulter ses partisans. De fait, ceux-ci ne manquent pas d’en fêter l’acceptation et de le conserver au pouvoir plus de deux autres décennies, après une erreur que l’on veut croire monumentale. Alors que le régime de Christophe est défait et que les grands de son régime s’accommodent, sans trop se faire remarquer, dans le camp de Boyer et de ses anciens libres. Boyer s’en prend aux commerçants en détruisant l’influence des chambres nationales de commerce en 1820-1822 (Madiou fils, Thomas, Histoire d’Haïti). Trois ans plus tard, il accepte la dette de 1825. Il émet ensuite la plus sévère et la plus complète formulation du caporalisme agraire dans son Code civil et surtout son Code Rural de 1826. Il en essuie aussi l’échec le plus retentissant.

La résistance passive des habitants du pays est alors assiégée par l’orientation « civilisatrice » — lisez eurocentrée — relancée avec luxe d’ostentation par la politique dite de doublure, sous Soulouque (1847-1859). Clairement à partir de Geffrard, les dirigeants de la deuxième moitié du XIX e siècle conduisent, malgré les exploits de la diplomatie haïtienne et des intellectuels de l’époque, à l’Occupation américaine de 1915-1934. Cette rupture profonde entre le gouvernement et la nation est camouflée en « question de couleur », une problématique fondamentalement urbaine que l’historiographie traditionnelle attribue à tout le pays

La dette s’inscrit dans le contexte global du XIX e siècle d’une indépendance en mutation vers une autonomie interne. Elle compte préparer le pays à la participation dans l’économie libérale de marché, prélude de la Révolution industrielle en Europe. Deux phénomènes de l’économie internationale annoncent et consacrent son insignifiance à ce niveau : la montée du sucre de betterave et la marginalisation économique de la Caraïbe. La concentration de l’attention des grands empires sur l’Afrique et l’Asie, et surtout la bombance que s’invente l’État français en Algérie à partir de 1830 qui minimise tout ce que pourrait lui offrir son ancienne Saint-Domingue. Les fortunes qui séduisent les grands empires coloniaux en Afrique et en Asie ternissent les richesses qui faisaient l’appât de toute la région caraïbéenne au XVIIIe siècle.

Conclusion

Le nœud gordien de la crise actuelle consiste à la résoudre sans augmenter une dépendance déjà à son paroxysme. Le dilemme de ceux qui essaient de négocier une réparation et un remboursement de la dette, est d’atteindre leur objectif sans intensifier notre dépendance toute coloniale, et sans renforcer une oligarchie qui, après 1915 perd tout caractère national ou populaire.

La politique des Temps modernes est cyniquement amorale. Les problèmes causés par les torts que nous ont faits l’esclavage et l’imposition de la dette de 1825 sont des questions d’ordre éthique et non juridique. Il est évident que l’État français et ceux de l’Occident en général nous doivent réparation et remboursement. Mais il n’existe pas d’instance où réclamer et exiger nos dus. Si d’une façon ou d’une autre nous l’obtenons, comme le monde moderne ne donne rien sans une compensation, couramment léonine, un acte apparemment bénévole tend naturellement à nous causer plus de torts que ceux qu’acceptent Boyer avec son emprunt. Les suites de la bombance du programme Petro Caribe généreusement financé par le Venezuela nous le rappelle tristement.

La dette de 1825 est une dette de l’État, par laquelle la métropole reprend un peu du contrôle perdu sous Toussaint et Dessalines, et que Christophe lui subtilise en utilisant le Royaume Uni et ses rivalités du moment. Elle n’est pas une dette nationale, dans le sens d’une dette contractée par la nation, justement parce que celle-ci ne contrôle pas l’administration publique qui l’opprime sans ménagement depuis la purge des élites des captifs insurgés (« bandes de marrons ») et qui ne la représente nullement.

Comme par hasard, dans une très grande mesure, à partir des recherches antérieures des historiens, des journalistes d’un des plus grands quotidiens de l’actuelle métropole, le New York Times, rendent l’opinion publique internationale consciente de cette monstruosité. Sans dédaigner une telle faveur, nous ne pouvons pas nous empêcher de noter que cette distraction de l’opinion publique métropolitaine embarrasse énormément ses propres rivaux ; mais qu’elle ne fait peut-être que nous mettre la puce à l’oreille.

Tout en profitant de cette opportunité, et sans nous emballer, il conviendrait d’intensifier nos efforts de rectification des causes qui expliquent et la réaction de Boyer et notre fragilité. La dette que son gouvernement contracte demeure le dernier clou du cercueil qui enterre les propositions politiques de Dessalines. Boyer mine toutes les parades de ceux qu’il appellerait « les nouveaux libres » (Ils étaient bel et bien en toute jouissance de leur libre arbitre avant, durant et pendant leur séquestre) et nous conduit tout droit à la première Occupation américaine. Celle-ci nous lègue une centralisation totale des appareils économiques, politiques et culturels de la société urbaine d’Haïti. Avec toute l’hégémonie que les États-Unis acquièrent au XXe siècle, elles institutionnalisent la séparation de notre société en deux moitiés qui s’ignorent mutuellement. L’irruption de la majorité exploitée dans l’espace publique, qui chasse du pouvoir les Duvaliers (1957-1986), débouche sur la crise actuelle et nous fournit l’angle à partir duquel analyser et évaluer la dette de 1825 et l’éventuelle restauration que suppose toute extorsion, même sciemment consentie.

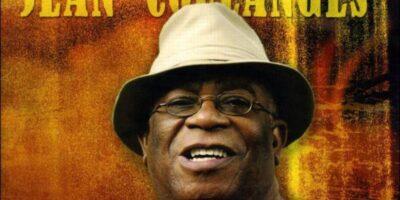

Par : Jean Casimir

Couverture | Photo de Valérie Baeriswyl pour AyiboPost

► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com

Gardez contact avec AyiboPost via :

► Notre canal Telegram : cliquez ici

►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici

►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

Comments