AyiboPost rend public le rapport de la sous-commission institutions et légistique de la commission d’évaluation des décrets du 11 mars 2020 sur la réforme pénale dans le pays

Un nouveau Code pénal doit entrer en vigueur en juin 2025. Mais cet instrument juridique, ainsi que le Code de procédure pénale, présente de profondes imperfections et nécessite des ajustements dans son application, selon un rapport de la sous-commission « Institutions et légistique » d’une commission d’évaluation des décrets du 11 mars 2020 relatifs au Code pénal et au Code de procédure pénale.

AyiboPost rend public ce rapport, soumis le 25 août 2022, afin d’approfondir le débat sur la nécessité de remplacer le Code pénal de 1835, jugé vétuste et inadapté à la société actuelle.

Ses auteurs, la sociologue Michèle Oriol et le docteur en droit public Josué Pierre-Louis, recommandent notamment un déploiement progressif de la réforme pénale ainsi qu’une harmonisation des procédures pour l’ensemble des institutions.

Oriol a occupé le poste de secrétaire exécutive du Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT) jusqu’en septembre 2024. En 2019, elle a été nommée Chevalière de la Légion d’honneur par le président français Emmanuel Macron pour son engagement dans le service public.

De son côté, Pierre-Louis a quitté ses fonctions de secrétaire général du Palais national haïtien en avril 2024.

Auteur de l’ouvrage La modernisation du droit : un défi pour l’avenir (2022), Pierre-Louis a été accusé d’agression sexuelle en 2012 et a échoué à obtenir l’agrément de la Belgique après sa nomination en tant qu’ambassadeur quelques années plus tard. Il a toujours contesté ces allégations, et aucune condamnation définitive n’a été enregistrée à son encontre.

Commission d’Evaluation des décrets du 11 mars 2020 portant Code pénal et Code de procédure pénale

Sous-commission Institutions et Légistique

Michèle Oriol, docteur en sociologie

Josué Pierre-Louis, magistrat, docteur en droit public

Rapport

25 août 2022

Contexte

Depuis 1986, des efforts soutenus ont été faits en vue de doter la République d’Haïti d’un nouveau corpus juridique avec l’objectif avoué de créer une base à l’Etat de droit, au respect des droits de l’homme et à la démocratie. La réforme de la justice a été considérée comme une priorité absolue et a fait l’objet d’importants financements internationaux, notamment des Etats-Unis et du système des Nations-Unies – PNUD et missions de la paix ; la chaine pénale a bénéficié de beaucoup d’attention et de supports financiers et techniques de tous horizons. Outre la constitution de 1987, les efforts des législateurs ont abouti à la promulgation de trois textes majeurs : le décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire, la loi du 13 novembre 1997 portant statut de la magistrature et xx créant le Conseil Supérieur P Justice. On s’interroge sur leur bien-fondé de cette réforme, étant donné que le système judiciaire dans son ensemble est aujourd’hui totalement paralysé, depuis la Cour de Cassation jusqu’au plus humble des greffiers de justice de paix. Il est permis de penser que les textes de réforme judiciaire ont péché par le choix de rédacteurs choisis exclusivement parmi les professionnels du droit, par une connaissance insuffisante de la société haïtienne dans ses pesanteurs anthropologiques et la non-prise en compte du cout et de l’accompagnement de la réforme.

Depuis 2010 au moins, le gouvernement haïtien et ses partenaires techniques et financiers essaient de réviser les textes organisant la chaine pénale avec la modernisation du Code pénal et du Code d’instruction criminelle. Cette volonté et le travail qui la soutient ont débouché sur la publication par décret en 2020 d’un nouveau Code pénal et d’un Code de procédure pénale. Ces décrets ont été remis en question tant pour la forme (un décret présidentiel et non une loi votée par le Parlement) que pour le fond (de nombreuses dispositions ont été condamnées comme inapplicables ou trop proches de dispositions de codes étrangers). Une cabale dans la presse et les réseaux sociaux a créé un débat d’ordre moral et religieux. Plusieurs groupes de la société civile et des commissions ad hoc créées par le gouvernement ont produit des remarques et commentaires qui informent mal une décision d’Etat.

Une commission a été créée par arrêté du 1er juin 2022, la Commission d’évaluation des décrets du 11 mars 2020 portant code pénal et code de procédure pénale a pour mandat, aux termes de l’article 2 de l’arrêté, « d’évaluer » lesdits décrets et de « faire toutes recommandations et propositions nécessaires au Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne la meilleure stratégie à adopter par le gouvernement pour leur mise en application ».

En conséquence, la sous-commission a procédé à une lecture attentive et organisée des 1036 articles du Code pénal et des 1365 articles du Code de procédure pénale et est en mesure de proposer commentaires et recommandations de nature technique, pour aider les responsables d’Etat à prendre toute décision qui pourrait rendre effectives les deux textes de législation pénale.

Au vu de l’inefficience des trois premiers textes réformateurs, la commission a constamment gardé à l’esprit l’obligation de penser aux dispositions nécessaires pour que les nouveaux textes ne contribuent pas à désarticuler davantage une organisation judiciaire gravement handicapée.

Commentaires

- Les deux codes, en l’état, constituent un appréciable effort de systématisation, mais leur souci de prendre en compte les grandes avancées internationales en matière pénale font craindre une ineffectivité de ces textes en regard de l’état actuel de la société et du droit haïtiens. Les textes suscitent beaucoup de questions. Nous insistons d’abord sur la lourdeur de la démarche de codification et ses dangers. La codification systématique était possible au début du 19e siècle, du temps de la production de l’armature législative, les cinq codes dits de Napoléon. On a pu constater depuis que la production législative doit prendre en compte des problèmes de plus en plus complexe et se fait avec des méthodes plus souples. La normativité se fait graduelle, dans le temps et dans l’espace. Des étapes sont définies, des juridictions-pilotes sont choisies, avant de passer à la généralisation des réformes. En adoptant l’approche de la réforme pénale avec une codification intégrale, on risque d’entreprendre un travail qui demeurera inachevé, utopique. Il est indispensable d’établir des priorités, de traduire ces priorités en textes et de travailler à les rendre effectives. La lourde démarche de codification, sous forme d’un seul et unique texte qui entre en application dans sa totalité et partout en même temps est dangereuse.

- Les textes de la réforme pénale établissent d’importants changements institutionnels. Leur impact sur le fonctionnement global du système judiciaire et sur le budget national doit être mesuré à la conception même des textes. Une étude d’impact, une modélisation des procédures, des organigrammes fonctionnels et une évaluation des coûts sont indispensables. L’impact est mesuré sur les institutions directement en charge, aussi bien le judiciaire que la police ou encore sur les territoires urbains et ruraux où la réforme doit se déployer. La complexité de l’ordonnancement juridique doit être compréhensible pour les professionnels du droit comme pour l’individu lambda. Le coût enfin est un élément essentiel sur lequel s’appuyer pour faire les choix. Il faut s’offrir les réformes qu’on peut se payer.Nous n’avons retrouvé aucun document de ce type dans les dossiers de la commission de rédaction qui permette d’affirmer que ces préoccupations essentielles ont été prises en compte par les rédacteurs. Ce sont pourtant des prérequis de toute réforme de cette envergure.

- Les deux codes sont copieux et sont illisibles pour le citoyen ordinaire : 2401 articles en langage juridique sophistiqué. C’est sans doute là l’origine des polémiques autour des questions qui ont suscité des réactions fortes de la part d’institutions notamment religieuses. Le débat a été polémique c’est-à-dire inutilement agressif. Il est certain que le langage juridique est inaccessible à la plupart des non-juristes et qu’il fallait d’abord un effort d’explicitation, de vulgarisation – ce qui nous renvoie au point 2. Les questions sexuelles, religieuses, morales ont occupé le devant la scène, occultant totalement le débat de fond qui n’a donc pas eu lieu. Il faut donc, à coté du verbatim des codes, des documents à caractère pédagogique qui permettent d’entamer un vrai dialogue. Le dialogue est un exercice difficile qui demande autant de savoir-faire que la production des textes et une capacité professionnelle d’écoute et de restitution.

- La rédaction. Elle pose des problèmes de structure et de terminologie mais fait parfois surgir des inquiétudes. Le titre 4e peut illustrer cette affirmation. Problème de terminologie à l’article 78 : tribunal de simple police ou tribunal de police comme indiqué dans le titre ? Un lecteur peut penser qu’il s’agit de deux organes différents. Problème de hiérarchie des normes : l’article 75 définit des taches pour le ministre de la Justice. Est-ce juridiquement possible ? Problème de plan : l’article 79 traite du procureur général près de la Cour de Cassation dans les dispositions générales alors que les deux autres niveaux (Cour d’Appel et Tribunal de Première instance) sont traités sous des rubriques particulières dans les articles qui suivent. Problème d’équilibre institutionnel. Dans l’article 75, le ministre de la Justice adresse des instructions générales au ministère public mais ne peut donner d’instruction dans des affaires particulières, « sauf en cas d’inertie pour des motifs d’ordre politique ». Que vient faire le politique dans le judiciaire ? Les problèmes de rédaction renvoient la plupart du temps à des questions d’organisation judiciaire ou même du rapport des citoyens avec la justice et doivent être traités avec rigueur.

- Les grandes questions. Le rôle des uns et des autres dans la chaine pénale n’est pas explicité. Qui est officier de police judiciaire ? Qui a le droit d’arrêter ? Les agents de la police administrative sont-ils OPJ ? Il est dit que la police judiciaire agit sur délégation des juridictions d’instruction. Cette délégation est permanente, occasionnelle ? Vu la grande liberté laissée jusqu’ici à différents personnages de la chaine pénale d’arrêter, vu que la détention préventive prolongée commence avec des arrestations arbitraires, la question est centrale pour la justice haïtienne et doit être explicitée. De même, la dénonciation de la détention préventive prolongée qui a fait l’objet de tant de projets de la communauté internationale, a sa source dans la désignation sans équivoque de qui a le droit d’arrêter et d’incarcérer.

- Comment se justifie la disparition du rôle d’OPJ des juges de paix ? Quelles sont les implications de cette disparition pour les justiciables habitant les zones rurales et les communes éloignées des tribunaux de première instance ? La justice de paix devient-elle un tribunal d’instance ? La multiplication du nombre de juges (juge d’instruction, juge des libertés, etc.) se justifie-t-elle ? Comment seront-ils payés ? La place des auxiliaires de justice dans la mise en œuvre des nouveaux codes n’est pas définie. Dans l’état actuel du texte, une clarification du rôle des acteurs est nécessaire. Le qui fait quoi dans la chaine pénale ne doit pas être sujet à interprétation.La proportionnalité entre les délits et crimes et les sanctions proposées notamment le kidnapping et l’association de malfaiteurs, ne prend pas en compte l’ampleur de ces phénomènes et doit être revisitée.Enfin, les textes sont émaillés de modifications implicites ou explicites apportées au texte sur l’organisation judiciaire : il faut rester attentif pour s’en rendre compte.

- Les grands absents. Les praticiens du droit s’entendent sur deux points importants de dysfonctionnement du système judiciaire haïtien : les délais imposés par la loi et leur non-respect, d’un côté, et les faiblesses dans le recrutement du personnel judiciaire clé, source principale de la corruption avérée du système judiciaire. Nous n’avons pas vu de réponse appropriée à ces problèmes.

- Un code pénal se doit avant tout de prévoir les sanctions de comportements jugés déviants dans une société donnée. Il est curieux de voir les nouveaux codes sanctionner des problèmes qui ne se posent pas encore à la société comme le clonage et l’eugénisme ou que celle-ci n’a pas les moyens de prendre en charge comme le « manquement à l’assiduité scolaire ». De même, dans un autre registre, les mesures alternatives à l’emprisonnement sont mises dans la gamme des mesures que peut décider le juge : bracelet électronique, sursis, sursis simple, sursis avec mise à l’épreuve, travaux d’intérêt général. Il est irréaliste de penser que les institutions haïtiennes seront en mesure d’appliquer ces décisions quand on sait qu’il a fallu presqu’un siècle à la France pour les mettre en place, avec des moyens importants.

- Les dispositions finales du code pénal (articles 1027, à 1029, 1031 et 1032) qui ont en fait entrainé le report de la date de sa mise en œuvre risquent d’entrainer a minima un nouveau report, après celui de 2022, du fait de la nature de ces dispositions : organisation du travail d’intérêt général, suivi socio-judiciaire, mise à l’épreuve, insertion et probation. Lorsqu’on connait la situation difficile des prisons haïtiennes, il n’y a aucune possibilité de réaliser les conditions d’application de ces nouvelles mesures. Les dispositions finales conditionnent également la mise en œuvre du code à des lois sur l’organisation des parquets, sur l’organisation judiciaire, sur l’assistance juridique, sur la modernisation des greffes des cours et tribunaux, donc une révision des textes existants. Lorsqu’on connait les difficultés et les lenteurs de la production législative en Haïti il ne fait aucun doute que les nouveaux textes prendront plus de deux ans.Certaines dispositions du code ne font pas partie des dispositions finales, mais leur mise en œuvre ne peut s’imaginer que dans un horizon lointain : le fichier ADN des délinquants sexuels et le casier judiciaire notamment, la révision des trois lois de réforme des années 1990 également. Ce faisant, le code s’est condamné lui-même : il lui sera impossible d’entrer en application.

Recommandations

- Pour rester dans la démarche de clarification et la recherche d’effectivité, le gouvernement devrait une Commission avec un mandat plus étendu que celui de la commission actuelle. Ce mandat couvrirait les activités suivantes, avec un appui d’expertises éclairées :

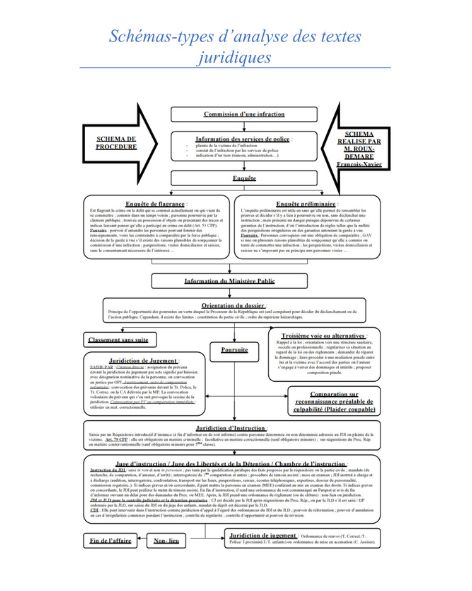

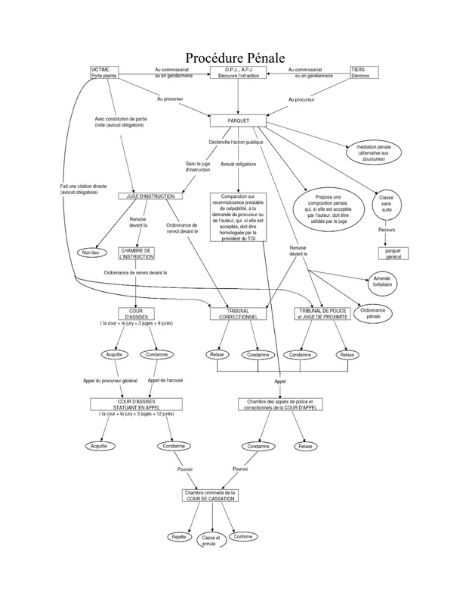

a) La traduction des codes en schémas et organigrammes pour en apprécier la cohérence ;

b) Le phasage de la réforme ;

c) Réécriture qui prendrait en compte l’ensemble des commentaires formulés plus haut.

- Le travail d’évaluation menée par la commission est insuffisant du fait du besoin de spécialistes pour apporter les éléments d’appréciation approfondie. Cette évaluation doit être étoffée par un travail systématique de comparaison avec les codes antérieurs pour faire apparaitre clairement les innovations, des schémas clarifiant les itinéraires des différentes procédures et leur durée, des organigrammes établissant la hiérarchie et les responsabilités des différentes institutions concernées et la structure de la nouvelle chaine pénale créée par les nouveaux textes. En d’autres termes, il s’agirait d’une part de permettre de cadrer le travail de la nouvelle commission et d’autre part de produire des supports de vulgarisation qui faciliterait le dialogue et la recherche de consensus aussi bien parmi les professionnels du droit que dans le grand public.

- Nous recommandons instamment de phaser la réforme. L’exercice est possible en créant des catégories au sein des nouveaux codes :a) Les chapitres dont l’entrée en vigueur ne nécessite aucun changement majeur ou mesures réglementaires complémentaires et qui peuvent entrer immédiatement en vigueur.

b) Les chapitres dont l’entrée en vigueur est conditionnée par des mesures complémentaires dont la mise en place peut être rapide ou à moyen terme.

c) Les chapitres dont la mise en œuvre est conditionnée par le succès de la mise en place des précédents dont on ne peut espérer une effectivité qu’à moyen et long termes.Le phasage permet également une intégration progressive au budget national. Il implique aussi le choix de juridictions-pilotes (nous en recommandons au moins deux) pour ne pas déployer la réforme partout et en même temps laisser la réforme se dérouler de façon itérative et apporter les modifications nécessaires s’il y a lieu.

- Le code pénal et le code de procédure pénale n’affectent pas le seul système judiciaire. Toute la chaine pénale est concernée. Ils affectent également un certain nombre d’institutions essentielles, notamment la police, le système bancaire, le notariat, les douanes, l’immigration, les institutions de lutte contre la corruption et le crime organisé international principalement le trafic de drogue. Il y a une harmonisation indispensable des procédures à faire pour l’ensemble de ces institutions, notamment pour la saisine des affaires de corruption. Il y a donc une harmonisation des procédures à faire, dans le détail, pour créer une réelle complémentarité des différentes institutions concernées et éviter que les uns ou les autres se défaussent et déroulent des actions qui n’aboutissent à rien.

- Une mise en garde est nécessaire au gouvernement autour de démarches, qui est une parallèles à la mise en œuvre des codes pénal et de procédure pénale. Il faut rester vigilant quant à la logique interne de ces réformes parallèles qui risquent de se contredire et prendre garde à l’inflation législative qui est dévalorisante pour le droit haïtien.

Annexes

Schémas-types d’analyse des textes juridiques

Couverture | Un marteau de juge avec un avocat en réunion dans un cabinet d’avocats en arrière-plan. Concepts de droit et de services juridiques.

► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com

Gardez contact avec AyiboPost via :

► Notre canal Telegram : cliquez ici

► Notre Channel WhatsApp : cliquez ici

► Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

Comments