Les travailleurs de la presse ont défilé dans les rues de Port-au-Prince ce jeudi

Chaque manifestation antigouvernementale traîne son cortège de victimes d’abus, de blessés et de gazés, en Haïti. Le décompte s’arrêtait à neuf agressés mercredi 20 janvier. Six journalistes figurent dans le bilan dressé après-coup par le Réseau national de défense des droits humains.

Six jours après cette protestation dispersée dans la violence, une autre d’un genre différent a pris place dans les rues de Port-au-Prince. Ses pancartes parlent français. « Non à la brutalité policière envers les journalistes », pouvait-on y lire. Elles parlent aussi le vernaculaire : « Jounalis se gadyen libète », ou l’anglais « No to police brutality ».

Joël Fanfan exerce le journalisme depuis une dizaine d’années. L’employé de la Radio-Télévision Caraïbes parle d’une « dégringolade » en matière de liberté d’expression dans le pays. Cette dégringolade se caractérise par des attaques répétées de certains policiers contre ceux qui se présentent comme membres de la corporation, armés d’un micro ou d’un smartphone.

« Quand la presse est menacée, c’est un problème pour la démocratie, déclare Fanfan. Je proteste contre la situation générale d’insécurité et les brutalités policières envers les journalistes en particulier. »

Foule non violente

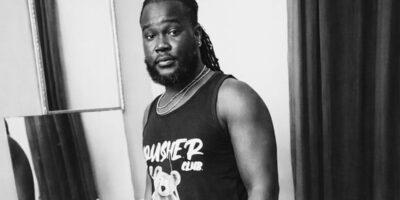

Quelques centaines de professionnels de l’information ont participé à la manifestation. Dans la foule, un jeune homme, t-shirt gris, flanqué d’une casquette militaire, attirait l’attention avec son œil gauche, recouvert d’une capuche en plastique traversée par deux lignes de sparadrap blanches. C’est Daniel Lamartinière.

Il s’est levé de très tôt, mercredi 20 janvier. Il voulait « couvrir » la manifestation antigouvernementale qui devait démarrer à Carrefour de l’aéroport, vers les onze heures.

La marche n’avait pas encore débuté quand les policiers se sont mis à lancer des tubes de gaz lacrymogène en direction de l’attroupement de participants. Puis, l’hostilité a grimpé d’un cran. Les agents ont fait usage de balles létales et de balles en caoutchouc pour tenter de disperser la foule non violente. Daniel Lamartinière sera touché en plein œil par un des projectiles en caoutchouc.

Lire aussi: Pour le journaliste haïtien, la violence vient d’abord de la police

« Pour le moment, je ne vois rien dans cet œil et il y a de fortes chances que je le perde », rapporte l’étudiant en journalisme de 26 ans. Son ophtalmologue lui a diagnostiqué un trou dans la cornée. Il l’a cousu pour tenter de stopper une hémorragie à l’intérieur de l’œil. « Je prends maintenant des médicaments, dit Lamartinière. Le médecin suit l’évolution de ma situation. »

Pour booster ses chances de récupération, Lamartinière n’aurait pas dû prendre part à la manifestation de jeudi. Mais être absent était hors de question pour celui qui dit avoir assisté à une scène violente où la police « aspergeait les yeux d’un collègue de gaz lacrymogène ». Il a aussi vu personnellement des journalistes agressés, bastonnés, et menacés par des membres des forces de l’ordre.

Addition inquiétante

« Il y a une addition inquiétante des cas de violences contre les journalistes », déclare Roberson Alphonse, présentateur radio et rédacteur au Nouvelliste. « Cette marche est fondamentale, continue Alphonse. La liberté d’expression est fondamentale dans une démocratie. Ce rôle est garanti par la Constitution. »

Journalistes et policiers entretiennent souvent des relations contentieuses, dans un contexte où la Police nationale d’Haïti se trouve régulièrement instrumentalisée par le pouvoir en place pour tuer dans l’œuf toute velléité contestataire.

« Il y a une addition inquiétante des cas de violences contre les journalistes », déclare Roberson Alphonse, présentateur radio

Plusieurs rapports d’organisations internationales confirment une détérioration de la situation. Haïti a perdu 21 places dans l’Index sur la liberté de la presse sortie par Reporters sans frontières en 2020. C’est la plus forte baisse enregistrée pour l’année dans le monde.

« Je n’ai pas l’impression que les policiers visent délibérément la presse, tempérait récemment Hérold Jean François, directeur de Radio Ibo, dans une entrevue accordée à AyiboPost. Avec l’armée ou la police, le système est globalement répressif. Ils ne tiennent pas compte d’un groupe de citoyens en particulier. Ils exercent de la violence, et tout le monde s’en trouve victime. »

Passé violent

Il n’a jamais été facile d’exercer le métier de journaliste en Haïti. Quelques années avant la chute de la dictature des Duvaliers en 1986, le pays comptait uniquement deux chaînes de télé et une dizaine de stations de radio. Ces médias étaient strictement contrôlés et toute parole dissidente subissait une répression sévère.

En avril 1987, le pays avait adopté une Constitution qui garantit la liberté d’expression et de la presse. Le 29 novembre de cette année-là, Haïti devait tenir sa première élection libre en trente ans. Ces scrutins ont été avortés par des attaques violentes de gangs proches du pouvoir des Duvaliers, alors que l’armée n’a rien fait pour protéger les citoyens assoiffés de démocratie.

Plusieurs dizaines de victimes ont été répertoriées. Trois stations de radio diffusant des informations ont été incendiées. L’émetteur de Radio Soleil a subi des assauts armés, à grand renfort de lancers de grenades.

En ce jour symbolique, les gangs armés, parmi eux des tontons macoutes, ont fait feu en direction de journalistes observateurs des élections. Un cameraman d’une chaîne de télé dominicaine avait trouvé la mort.

Trois journalistes de la chaîne américaine ABC ont été traqués et blessés par balle. Deux groupes de professionnels des médias qui ont fui une attaque contre des civils à l’école élémentaire d’Argentine ont été tenus en otage par les assaillants dans des maisons à proximité de la scène. Ils seront secourus par un officier de l’ambassade américaine.

Avenir incertain

Depuis ce jour ensanglanté pour la démocratie naissante, être journaliste a continué à être un métier difficile et risqué. Les mauvais salaires, la corruption des médias, captés par les différentes administrations politiques, parfois à la faveur de lucratifs contrats publicitaires, le culte du sensationnalisme et des libres tribunes, rendent l’exercice du métier précaire, et parfois peu utile au grand public.

Régulièrement, les journalistes aux paroles dissidentes sont traqués, menacés et tués. Par exemple, Jean Dominique a été assassiné en avril 2000 au sein de sa station de radio, Haïti Inter. Aujourd’hui encore, l’enquête sur sa mort se « poursuit ».

Sous le régime du Parti Haïtien Tèt Kale, la situation semble s’être aggravée. Le président Michel Joseph Martelly s’est posé en ennemi de la presse critique à son administration.

En 2019, « 50 journalistes haïtiens ont subi une répression inacceptable. Certains ont été tués, blessés, ou reçus des menaces de mort de membres zélés du gouvernement ou inquiétés par des secteurs de l’opposition démocratique », avait déploré dans une note, la Fédération de la presse haïtienne (Fph).

35 ans après, les protagonistes ont changé, pour ne rien changer… essentiellement.

Les dossiers de disparition et de meurtre de plusieurs journalistes ces dernières années dorment dans les tiroirs de la police. Les cas de Rospide Pétion, Néhémie Joseph ou Vladjimir Legagneur sont parmi les plus emblématiques.

35 ans après les événements de novembre 1986, la démocratie haïtienne se cherche, empêtrée dans une crise constitutionnelle, politique et économique alors que les gangs, réputés proches du pouvoir, terrorisent les opposants, et mènent des massacres dans les quartiers comme Bel-Air, bastions de la contestation.

35 ans après, Haïti s’achemine vers de nouvelles élections avec un président contesté. L’exercice promet une accélération de l’instabilité et l’augmentation des cas de violences contre la presse.

35 ans après, les protagonistes ont changé, pour ne rien changer… essentiellement.

Widlore Mérancourt

Photo couverture: Daniel Lamartinière. Les clichés sont de Valérie Baeriswyl.

Cet article a été modifié pour corriger une erreur dans la date d’adoption de la Constitution. 12:00 21.07.2023

Comments