Le secteur privé s’empare des rênes de l’État haïtien tandis que le lobbying, mené notamment par le groupe Macaya, s’intensifie aux États-Unis

Read the English version of this piece on CEPR

Le 7 août dernier, Laurent Saint-Cyr, ancien président de la Chambre américaine de commerce en Haïti, a prêté serment comme président du Conseil présidentiel de transition (CPT). Il doit diriger le conseil jusqu’à la fin de son mandat en février 2026.

Avec le poste de Premier ministre occupé par un autre homme d’affaires, Alix Didier Fils-Aimé, et en l’absence totale d’élus à quelque niveau que ce soit, le gouvernement est directement entre les mains du secteur privé — une première dans l’histoire récente d’Haïti, un pays qui connaît certains des taux d’inégalités les plus élevés au monde et où la capture oligarchique de l’État a freiné le développement depuis des siècles.

« Les acteurs du secteur privé ont contribué à créer ce chaos, » a déclaré à Ayibopost l’économiste Fritz Alphonse Jean. Jean assurait auparavant la présidence tournante du conseil avant Saint-Cyr. « Quand le secteur privé contrôle les deux branches de l’exécutif, cela soulève des inquiétudes légitimes », a-t-il dit.

La semaine précédente, des allégations faisaient état de tentatives visant à empêcher le transfert de la présidence de Jean à Saint-Cyr, voire à écarter le Premier ministre. Ces rumeurs ont été attisées par une publication du Département d’État américain sur les réseaux sociaux, faisant référence à de vagues signalements de « corruption ». Jean a nié toute manœuvre visant à bloquer Saint-Cyr ou à destituer Fils-Aimé, tout en reconnaissant ses préoccupations quant à la consolidation du secteur privé au sommet de l’État. Mais la déclaration américaine envoyait un message clair : les États-Unis prenaient une fois encore parti dans les affaires politiques internes d’Haïti.

Il est notable que l’ascension des acteurs du secteur privé dans l’espace politique survienne alors même qu’ils font l’objet d’une surveillance peut-être plus intense que jamais. Depuis l’imposition d’un régime de sanctions de l’ONU en 2022, de nombreux rapports des Nations unies se sont concentrés sur le rôle des oligarques haïtiens dans le financement et l’armement des groupes armés, ainsi que sur leurs pratiques de corruption : fraude douanière et fiscale, trafic de drogue, pots-de-vin et capture généralisée de l’État. Le Canada, allant plus loin que tout autre pays, a imposé des sanctions individuelles contre plusieurs personnalités en vue du secteur privé.

Lire aussi : Révélations sur la note présidentielle concernant le port public de P-au-P

En juillet, l’administration Trump a arrêté l’oligarque haïtien Réginald Boulos, qui vivait en Floride, l’accusant d’avoir « mené une campagne de violence et de soutien aux gangs qui a contribué à la déstabilisation d’Haïti. » Comme beaucoup parmi l’élite haïtienne, Boulos est résident permanent légal (LPR) aux États-Unis. Dans une décision sans précédent, le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé que les États-Unis engageraient une procédure de déportation contre tout LPR reconnu coupable de soutenir les gangs haïtiens. La procédure de déportation de Boulos est en cours. Cette décision a alimenté les spéculations sur une éventuelle extension de la mesure à d’autres Haïtiens sur les mêmes bases.

Ces deux évolutions apparemment contradictoires — la consolidation du contrôle du secteur privé sur le gouvernement et le ciblage de ce même secteur par les sanctions et les actions judiciaires — ont déclenché ces derniers mois une vague d’activités de lobbying à Washington.

En février, le Premier ministre Fils-Aimé a engagé Carlos Trujillo, ancien responsable de l’administration Trump, comme lobbyiste. Le contrat de douze mois — qui couvre toute la durée du mandat du gouvernement de transition — prévoit un paiement mensuel de 35 000 dollars. Mais l’État haïtien n’est pas le seul à recruter des lobbyistes basés à Washington.

En mars, une entité corporative enregistrée aux États-Unis et contrôlée par la notoire famille Deeb a engagé Brownstein Hyatt Farber Schreck, l’une des plus grandes firmes de lobbying du pays, pour défendre ses intérêts à Washington. Reynold Deeb, l’un des trois frères impliqués dans l’entreprise familiale, a été sanctionné par le Canada et pointé du doigt par l’ONU pour ses activités présumées criminelles. La famille, principal importateur unique en Haïti, a dépensé 110 000 dollars en services de lobbying jusqu’en juin.

Certains signes laissent penser que ce lobbying porte ses fruits. En juillet, le département américain de l’Agriculture a conduit une mission commerciale en République dominicaine pour stimuler les exportations américaines. Parmi les « entreprises américaines » participantes figurait US Agricom Inc., dirigée par la famille Deeb, selon les registres corporatifs de l’État de Floride. Olivier Acra, frère du sanctionné Marc-Antoine Acra, a également pris part à la mission. Les Acra sont parmi les plus grands importateurs de riz en Haïti — l’un des plus vastes marchés mondiaux pour le riz américain.

Jean a nié toute manœuvre visant à bloquer Saint-Cyr ou à destituer Fils-Aimé, tout en reconnaissant ses préoccupations quant à la consolidation du secteur privé au sommet de l’État. Mais la déclaration américaine envoyait un message clair : les États-Unis prenaient une fois encore parti dans les affaires politiques internes d’Haïti.

En avril, un cabinet d’avocats floridien, Patino & Associates, a engagé Checkmate Government Relations afin d’intervenir sur des « politiques liées aux affaires et au commerce entre les États-Unis et Haïti. » Bien que l’on ignore au nom de qui le cabinet agit, Patino & Associates était en 2021 lobbyiste enregistré de l’ambassade d’Haïti aux États-Unis. En un peu moins de trois mois, le cabinet a dépensé au moins 300 000 dollars en activités de lobbying.

Mais le développement le plus marquant reste sans doute la création de l’Institut Macaya, un « think tank » dirigé par une coalition de 18 personnalités du secteur privé. En avril, le groupe a engagé TSG Advocates DC, la branche washingtonienne de l’une des plus grandes firmes de lobbying de Floride — qui avait prospéré après l’élection de Trump et l’ascension au pouvoir de responsables liés à cet État. L’Institut Macaya a dépensé environ 30 000 dollars au cours des deux premiers mois du contrat. Lorsque le Premier ministre Fils-Aimé s’est rendu à Washington plus tôt cet été, une délégation de l’Institut Macaya était également en ville pour une visite parallèle.

« Ils essaient de devenir la voix du secteur privé, » a expliqué une source informée des activités du groupe. « Ils veulent changer la perception du secteur privé car le monde entier continue de les voir comme l’Élite moralement répugnante. »

Le terme avait été forgé au début des années 1990, lorsque de nombreuses familles de l’élite haïtienne avaient soutenu une junte militaire brutale qui avait renversé le premier président démocratiquement élu du pays. Des dizaines de familles avaient alors fait l’objet de sanctions financières américaines.

L’Institut Macaya est né de réunions initiales tenues en Floride à l’été 2022, alors que les États-Unis commençaient à évoquer ouvertement des sanctions en réponse à la montée de la violence en Haïti. En octobre de la même année, le Conseil de sécurité de l’ONU a établi un régime de sanctions visant les réseaux de soutien aux groupes armés haïtiens. Peu après, les États-Unis, le Canada et d’autres pays ont commencé à mettre en œuvre des sanctions individuelles et à retirer des visas.

« En prévision des sanctions, certains membres du secteur privé, dont Reuven Bigio, président du conglomérat GB Group de son père milliardaire, se sont réunis à Miami et en Haïti sous l’égide d’une nouvelle entité appelée le Groupe Macaya, » rapportait alors le Miami Herald. Le site web de l’Institut Macaya a été enregistré quelques jours seulement après la sanction imposée par le Canada à Gilbert Bigio, le père de Reuven.

L’Institut Macaya a joué un rôle de premier plan dans les négociations politiques menées sous le gouvernement de facto d’Ariel Henry. Macaya — ou du moins certains de ses membres — a contribué activement à faire intervenir Jonathan Powell, ancien directeur de cabinet du Premier ministre britannique Tony Blair, comme médiateur. Bien que Powell n’ait jamais révélé qui le rémunérait, il voyageait régulièrement avec un haut cadre du conglomérat de la famille Bigio, selon plusieurs sources.

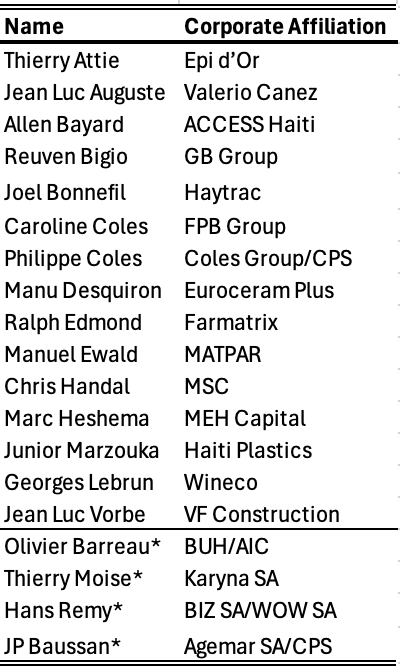

Après la chute d’Henry début 2024, le « secteur privé » a été l’un des neuf secteurs retenus par la communauté internationale pour participer au CPT. Le choix final du secteur a été Laurent Saint-Cyr. Durant les quinze années précédant sa nomination, Saint-Cyr travaillait pour Alternative Insurance Company, dont le PDG, Olivier Barreau, comptait parmi les premiers soutiens et participants de l’Institut Macaya — bien qu’il s’en soit depuis retiré pour des raisons personnelles. Barreau est pressenti comme candidat à une future élection. (La liste complète et non publique des membres du groupe figure en intégralité ci-dessous.)

Barreau est également à la tête de la Banque de l’Union Haïtienne (BUH), une banque privée. Christopher Handal, autre membre de Macaya, siège aussi à son conseil d’administration. Avant de devenir Premier ministre, Fils-Aimé siégeait au conseil de la BUH, ce qui révèle les liens étroits, à la fois professionnels et sociaux, entre les dirigeants de l’État et Macaya. Au sein du conseil, Fils-Aimé avait remplacé Eddy Deeb, écarté l’année précédente après que son frère Reynold a été sanctionné par le Canada. Selon une source proche de l’Institut Macaya, il avait été décidé consciemment de ne pas inclure formellement les membres de la famille Deeb dans le groupe. Toutefois, les bureaux de Macaya se trouvent dans l’hôtel Royal Oasis, dont Deeb est un investisseur majeur.

D’autres grands importateurs n’apparaissent pas parmi les membres officiels du groupe, notamment les Zreik, Acra, Khawly et Saieh.

En 2014, quelques membres clés de l’Institut Macaya avaient participé à une initiative similaire appelée Haïti Chérie. Outre Reuven Bigio et Christopher Handal — déjà impliqués dans Macaya — Haïti Chérie comptait également Allan Zuriak, Sherif Abdallah, Marc-Antoine Acra et Steeve Khawly. Le Canada a depuis sanctionné les trois derniers. Bien que Haïti Chérie ait été présentée comme une tentative de distinguer la jeune génération de l’élite, elle a fini par servir surtout à canaliser du soutien politique vers le Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK), le parti des anciens présidents Michel Martelly et Jovenel Moïse. Le premier directeur exécutif de l’Institut Macaya avait auparavant dirigé Haïti Chérie, avant d’être remplacé l’année dernière.

« Il est clair que le secteur privé souffre d’une mauvaise réputation, tant au niveau local qu’international, » a déclaré en entretien Jean-Paul Faubert, nouveau directeur exécutif de Macaya. « Ce n’est pas par des paroles que nous allons changer cela, c’est par des actes, » a-t-il ajouté.

Une partie du récit de l’Institut Macaya, visant à promouvoir une oligarchie nouvelle et éclairée, s’articule autour d’un plan de développement décennal pour le pays. En novembre 2024, l’organisation a publié sur son site un document de 36 pages intitulé Un meilleur Haïti pour tous, qui présente une série de principes directeurs.

« Depuis notre indépendance, notre nation souffre de l’absence d’un véritable projet de société et d’une vision axée sur l’émancipation collective et durable. Elle manque de fondations solides, de gouvernance efficace et d’une orientation économique capable de soutenir la liberté tant désirée par nos pères fondateurs, » affirme l’introduction du rapport.

« Haïti est un pays à reconstruire, » a expliqué Faubert. « Aucune nation étrangère ne viendra reconstruire Haïti à notre place, ce sont les Haïtiens qui doivent se mobiliser, les élites économiques doivent assumer leur responsabilité, comme dans n’importe quel pays, pour mettre le pays sur la bonne voie, » a-t-il déclaré.

Début août, alors que l’accession de Saint-Cyr à la tête du conseil n’était plus qu’une question de jours, l’Institut Macaya a engagé un consultant américain, Andrew Cheatham, pour élaborer un plan d’action, selon les documents déposés au titre du Foreign Agent Registration Act (FARA) auprès du département de la Justice.

« Je travaille comme conseiller expert à la rédaction d’un Plan d’action pour Haïti. Il s’agit d’un document de 20 à 25 pages proposant des activités dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance et de la transition politique, du développement économique (infrastructures) et de l’aide humanitaire pour soutenir la stabilisation d’Haïti, » indique la déclaration de Cheatham. Il précise avoir été engagé par une firme de conseil mandatée par Macaya pour huit jours, à raison de 850 dollars par jour.

D’un côté, le recrutement de Cheatham semble logique. En 2023, il avait publié un article pour son ancien employeur, l’Institut américain de la paix (USIP), sur le rôle clé des acteurs du secteur privé dans la construction de la paix en contexte de conflit. Il y mentionnait spécifiquement le développement de l’Institut Macaya. « Organisé et sérieux, ce groupe d’entrepreneurs haïtiens constitue un atout précieux dont devrait tirer parti le plus large écosystème d’acteurs — y compris les multinationales — cherchant à résoudre les crises persistantes d’Haïti, » écrivait-il.

Mais pour certains, voir un groupe de riches personnalités dépenser à peine 7 000 dollars pour produire encore un nouveau plan était le signe que le mot « élite » était mal employé. « 18 personnes issues du secteur privé sont incapables d’élaborer un plan d’action pour Haïti ? » a demandé sur les réseaux sociaux Monique Clesca, militante et membre de l’Accord de Montana. « Cela en dit long sur la médiocrité de ce secteur, » a-t-elle publié sur X. « Le fait qu’ils aient embauché un étranger pour le faire montre aussi le mépris qu’ils ont pour les professionnels haïtiens. »

« Il est normal que certaines personnes soient sceptiques face à toute initiative du secteur privé, » a concédé Faubert. « Je peux comprendre cela. » Mais, a-t-il ajouté, « c’est un pas en avant si des gens reconnaissent que les comportements passés n’étaient pas nécessairement les bons et affirment qu’il faut agir différemment. »

« Les personnes qui font cela doivent être encouragées et bénéficier du doute afin de prouver leur sincérité, » a poursuivi Faubert. Il a décrit le travail de Cheatham comme l’élaboration d’une feuille de route à court terme, susceptible de poser les bases d’un développement à plus long terme. Toutefois, comme il l’a reconnu, il faudra plus que des paroles — ou un plan supplémentaire — pour changer les perceptions.

Il est à noter que la déclaration FARA précise que le « Plan d’action » sera utilisé « par Macaya lors de réunions visant à solliciter l’aide des États-Unis, du Congrès américain et d’autres acteurs américains pour Haïti. » À cet égard, l’initiative rappelle un effort similaire après le séisme de 2010, le Forum économique du secteur privé (FESP).

« Pour la première fois dans l’histoire d’Haïti, un secteur privé uni et inclusif (…) a décidé de rompre avec le passé et de formuler une vision commune et une feuille de route pour le développement durable du pays, » affirmait le rapport inaugural de l’organisation, publié à la veille de la première grande conférence des bailleurs de fonds après le séisme, dans un ton résolument optimiste. Le document avait été rédigé avec l’aide d’une firme de conseil américaine.

Le FESP était dirigé par Réginald Boulos et a effectivement joué un rôle majeur dans la reconstruction d’Haïti — un échec qui est, à bien des égards, à l’origine des multiples crises qui frappent aujourd’hui le pays. Les propositions du groupe se retrouvaient clairement dans le plan de développement qui a guidé la reconstruction financée par l’aide étrangère, et Boulos siégeait au conseil de la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti, coprésidée par l’ancien président américain Bill Clinton. Mais le Forum a également joué un rôle politique, collaborant étroitement avec le Département d’État dirigé par Hillary Clinton pour interférer dans le processus électoral de 2010, ce qui a abouti à la présidence de Michel Martelly — sanctionné depuis par le Canada et les États-Unis, bien qu’il continue de vivre en Floride.

Lire aussi : Contrebande, biens mal acquis et soupçons d’alliance avec les gangs : les affaires troubles de Rony Célestin

En dépit des discours tenus ces dernières années par la communauté internationale, ce qui est évident, c’est que la relation de longue date entre le secteur privé haïtien et les responsables politiques et diplomatiques américains continue de peser lourdement sur les orientations politiques en Haïti. Et malgré trois ans de sanctions internationales et de critiques publiques contre les élites haïtiennes, la classe oligarchique du pays n’a peut-être jamais été aussi puissante — même si elle reste traversée par de profondes divisions internes.

Au milieu de l’année 1994, le New York Times relatait comment nombre de familles de l’élite, malgré les sanctions américaines et un embargo international, avaient continué à s’enrichir durant les années de la junte militaire. Au moment de l’article, l’administration Clinton venait d’accorder une exemption autorisant le commerce de certains produits. Expliquant la capacité de l’élite à éviter des sanctions plus sévères, le Times écrivait : « Leur influence a été renforcée par des liens personnels tissés avec des générations de diplomates américains et par leur recours à des lobbyistes bien connectés à Washington. »

Trente ans plus tard, il semble que l’histoire reste la même.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des membres actuels de l’Institut Macaya. Ceux marqués d’un « * » en ont fait partie à un moment donné, mais ne le sont plus. L’affiliation corporative mentionnée n’est que partielle, de nombreux individus étant associés à plusieurs entités :

Par : Jake Johnston

Couverture : À gauche, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, et à droite, Laurent Saint-Cyr, président du Conseil présidentiel d’Haïti, lors d’une visite officielle au siège de la Direction générale de la Police nationale d’Haïti, à Clercine (Tabarre), le 13 août 2025. Source : Primature de la République d’Haïti

► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com

Gardez contact avec AyiboPost via :

► Notre canal Telegram : cliquez ici

►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici

►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

Comments