Devant sa maisonnette recouverte de tôles ondulées à Chardonnières, Camille Georges, qui produit le fruit depuis 40 ans, esquisse un sourire en contemplant sa petite plantation de raisins, qui surplombe sa cour

La production de raisins, culture traditionnelle dans la commune de Chardonnières, dans le Sud, remonte à la période coloniale.

Cette commune, située sur la zone côtière entre Port-à-Piment et Les Anglais, représente l’une des plus anciennes et des plus importantes en matière de production de raisins dans le pays.

Une vue cartographique de la commune de Chardonnières. Source : Google earth| 31 janvier 2025

Vendues par grappes sur place ou transportées aux Cayes ou à Port-au-Prince, ces vignes permettent aux vignerons de produire un vin d’une exquise particularité.

Jusqu’à aujourd’hui, rares sont les demeures à Chardonnières qui n’ont pas un petit vignoble ajouté au décor. Même le toit des grandes maisons abrite de petites tonnelles.

Mais, confrontée à des problèmes de conservation et de gaspillage, la production est désormais fragilisée par la contraction des marchés — notamment en raison des difficultés à écouler le produit à Port-au-Prince — et par la pression démographique sur les espaces dédiés à sa culture, selon une demi-douzaine de viticulteurs interviewés par AyiboPost.

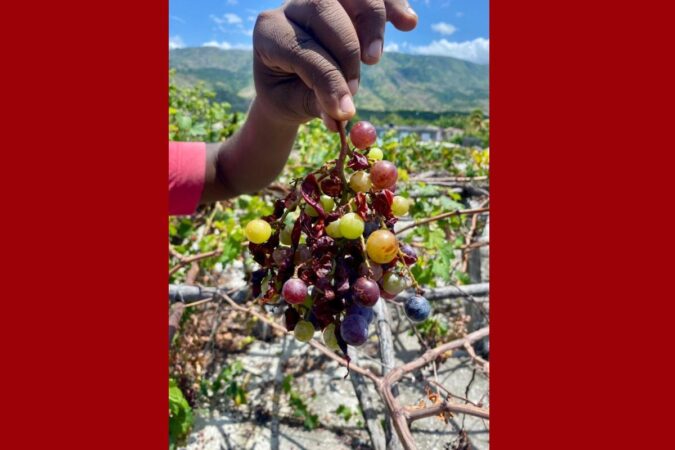

Une plantation de raisin à Chardonnières. Photo : Jabin Phontus | 03 août 2024

En 2020, la production a atteint 250 kg par tonnelle, soit environ 26 tonnes métriques par an, selon des données recueillies par l’Agence d’Appui à une Gouvernance Agricole (PAGAI).

Espérance Richard a débuté dans la production du raisin en 1977.

Originaire de la commune de Chardonnières, Richard a bénéficié d’une formation de viticulteur à l’époque grâce à un professionnel italien via une coopérative dont il faisait partie.

Confrontée à des problèmes de conservation et de gaspillage, la production est désormais fragilisée par le rétrécissement des marchés — notamment en raison des difficultés à écouler le produit à Port-au-Prince.

Selon Richard, à cette époque-là, chaque paysan avait au moins un jardin de vignes chez lui.

Un particulier était chargé de collecter les récoltes pour aller les écouler dans d’autres communes.

« Cette vente nous revenait sous forme de kits scolaires. Comme ça, on pouvait avoir des livres, des sacs à dos et d’autres articles pour les enfants », explique l’homme à AyiboPost.

Devant sa maisonnette recouverte de tôles ondulées à Chardonnières, Camille Georges, qui produit le fruit depuis 40 ans, esquisse un sourire en contemplant sa petite plantation de raisins, qui surplombe sa cour.

Les tiges grimpantes des vignes se contorsionnent autour des supports en bois plantés dans le jardin et forment un toit de feuillage qui distille une fraîcheur verte dans l’espace.

L’homme récolte ses raisins au mois de mars, lors de la fête de Sainte-Anne.

Car, à ce moment-là, les grappes du fruit sont très demandées par les vacanciers et les expatriés qui viennent habituellement pour la fête patronale.

Une plantation de raisin à Chardonnières. Photo : Jabin Phontus | 03 août 2024

Mais, pour Camille Georges, l’absence de moyens adéquats permettant de transformer le raisin à grande échelle en produits dérivés fait défaut.

« Une situation qui m’oblige souvent à opter pour la vente de ma récolte », confie-t-il à AyiboPost.

Cette difficulté, couplée à celles liées à la conservation du fruit, est souvent la cause de pertes post-récoltes substantielles pour les producteurs.

« J’avais pour plus de 50 000 gourdes de raisins en stock cette année. Malheureusement, je n’ai vendu que pour 10 000 gourdes à des sœurs religieuses de la ville des Cayes, qui en avaient besoin pour faire du vin », s’est-il désolé lors d’une interview accordée à AyiboPost en 2024.

Emballé dans des sachets en plastique d’usage courant, le raisin récolté est ensuite inséré dans des corbeilles ajourées.

Cette méthode de conservation est couramment utilisée à Chardonnières.

Une plantation de raisin à Chardonnières. Photo : Jabin Phontus | 03 août 2024

Mais pour Espérance Richard, propriétaire de cinq tonnelles plantées en vignes depuis sept ans, cette méthode « banale » ne retarde que de quelques jours la pourriture du fruit.

« La production du raisin recommande des systèmes de conservation plus modernes », renchérit-il.

Les pertes post-récoltes ainsi que les déficits qui y sont liés ne sont pas les seuls soucis des producteurs.

Une plantation de raisin à Chardonnières. Photo : Jabin Phontus |03 août 2024

Autrefois, ces derniers pouvaient compter sur des marchands qui venaient acheter le produit pour ensuite l’écouler à Port-au-Prince, un trajet qu’ils n’envisagent plus à cause des gangs.

Richard se décrit comme une victime directe de cette situation.

L’utilisation du cabotage depuis le port de Miragoâne pour rejoindre Port-au-Prince coûte trop cher. Le coût global du trajet se situe entre 15 000 et 30 000 gourdes.

Autrefois, ces derniers pouvaient compter sur des marchands qui venaient acheter le produit pour ensuite l’écouler à Port-au-Prince, un trajet qu’ils n’envisagent plus à cause des gangs.

« Avec ces frais, il est difficile d’engranger de conséquents bénéfices », confie Richard à AyiboPost.

Cette situation, qui s’aggrave, accentue les pertes et pousse certains à envisager l’abandon du secteur.

C’est le cas de Gaspart, propriétaire d’un vignoble depuis les années 1970.

« Le raisin ne nous rapporte pas autant qu’auparavant. Je prévois même de détruire ma plantation pour faire une autre culture à la place », tonne Gaspart.

Lire aussi : Biocharbon : une innovation écologique dans le Sud d’Haïti

Depuis des années, un autre souci menace la production de raisins.

L’agronome Abner Jean, originaire de la zone et l’un des responsables du Bureau Agricole Communal (BAC), alerte sur un problème « d’urbanisation accrue de la zone qui diminue les espaces alloués à cette culture au fil du temps ».

En 2016, le passage de l’ouragan Matthew sur la côte sud du pays a détruit beaucoup de plants de vigne. Mais les racines vigoureuses de ces plants ont permis de relancer la viticulture dans la zone.

Le raisin ne nous rapporte pas autant qu’auparavant. Je prévois même de détruire ma plantation pour faire une autre culture à la place

Camille Georges déplore l’absence d’initiatives de l’État pour soutenir efficacement la filière.

Au moins une initiative ayant bénéficié du soutien de l’État haïtien a été mentionnée par Georges.

En 2021, l’État haïtien, par l’entremise du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), a fait don de cinquante hectares de terre à l’entreprise agricole Le Vieux-Chardo pour soutenir la viticulture à Chardonnières, à travers la mise en valeur des terres et la création d’emplois dans la filière.

Ce vignoble se spécialise dans la production et la commercialisation du raisin et de ses produits dérivés, dont le vinaigre et le jus de raisin, depuis 2011.

L’institution n’a pas répondu à une demande de commentaires d’AyiboPost.

Malgré les défis, certains entrepreneurs espèrent tirer leur épingle du jeu.

C’est le cas de Laura Jean Marsan, une Chardonnésienne qui transforme le raisin en jus, en confiture et en cocktails dans la commune depuis plus de deux ans.

La dame vante les appréciations locales de ses recettes.

« La bouteille de jus de raisin coûte 200 gourdes et les gens du quartier en demandent souvent », souligne celle qui rêve d’avoir une « entreprise de transformation à grande échelle dans la commune ».

Par Junior Legrand & Jabin Phontus

Antoine Figaro a participé à ce reportage.

Couverture : Un homme récoltant des raisins dans un vignoble en plein air avec une photo en gros plan d’une grappe de raisin. Collage : AyiboPost | 31 janvier 2025

Cet article a été modifié le 05 février 2025 à 10:20 am.

► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com

Gardez contact avec AyiboPost via :

► Notre canal Telegram : cliquez ici

► Notre Channel WhatsApp : cliquez ici

► Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

Comments